古希臘、古羅馬的歷代學(xué)者運(yùn)用他們淵博的天文、地理、數(shù)學(xué)以及哲學(xué)知識(shí),讓制圖學(xué)成為了西方文明科學(xué)發(fā)展史中的重要部分;當(dāng)歐洲陷入漫長(zhǎng)的中世紀(jì)之后,迅速崛起的 *** 文明博采眾長(zhǎng),讓制圖學(xué)在交通發(fā)達(dá)的西亞及北非地區(qū)取得了進(jìn)一步的發(fā)展。當(dāng)?shù)貓D在歐洲人和 *** 人的筆下變得越來越精美、準(zhǔn)確的時(shí)候,在亞洲東部廣袤的中原地區(qū),古代中國(guó)的傳統(tǒng)地圖也在以一種與眾不同的方式,探索著自己的發(fā)展道路。

有的人認(rèn)為古代的中國(guó)只有“算術(shù)”和“技術(shù)”,而沒有“數(shù)學(xué)”和“科學(xué)”。這其實(shí)有一定的偏見,因?yàn)楣糯袊?guó)的傳統(tǒng)制圖學(xué)里,就有大量數(shù)學(xué)和科學(xué)的應(yīng)用。之所以現(xiàn)在的大眾對(duì)古代中國(guó)的制圖學(xué)成就知之甚少,更大的原因恐怕有二:之一是相比于西方世界,古代中國(guó)留存下來的地圖文物實(shí)在是不多,比如從東晉一直到唐朝中后期,中國(guó)拿得出手的地圖類文物可以用少得可憐來形容;第二是傳統(tǒng)地圖發(fā)展到后期,引入了過多的美學(xué)元素,尤其是山水畫的技巧,從而削弱了其科學(xué)性。不過,從大部分流傳下來的早期古地圖看,中國(guó)古代的制圖學(xué)中所運(yùn)用到的數(shù)學(xué) *** 、所包含的科學(xué)內(nèi)涵,都足以媲美同時(shí)代歐洲人、 *** 人的制圖學(xué),其中古代中國(guó)對(duì)比例尺的運(yùn)用尤為令人稱道。

《兆域圖》――中山王的春秋大夢(mèng)

中國(guó)歷史上之一幅值得一提的古地圖是上世紀(jì)70年代出土于河北平山縣的《兆域圖》。在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,平山縣被稱作靈壽,是中山國(guó)后期的都城所在地。這幅地圖被刻畫在銅版上,它出土于平山的一座古墓里,而該墓的墓主人正是中山國(guó)后期的君主中山王厝。中山王厝在位期間,發(fā)生了一件在周朝歷史上極具象征意義的大事――五國(guó)相王。公元前323年,縱橫家公孫衍撮合了魏、韓、趙、燕和中山等國(guó),搞了一次大規(guī)模的外交活動(dòng),讓這五國(guó)的國(guó)君互相承認(rèn)對(duì)方為王。要知道,“王”的稱號(hào)本應(yīng)由周天子獨(dú)享,諸侯稱王則被視為僭越。這次“ *** ”意味著各國(guó)不再滿足于像春秋時(shí)期那樣“爭(zhēng)霸”,而是打起了取周天子而代之的主意。從此以后,天下稍有實(shí)力的諸侯紛紛與周天子平起平坐,周天子僅有的那一點(diǎn)點(diǎn)名義上的權(quán)威也徹底蕩然無存。

添加微信好友, 獲取更多信息

復(fù)制微信號(hào)

收藏在河北博物院的《兆域圖》(維基公共)

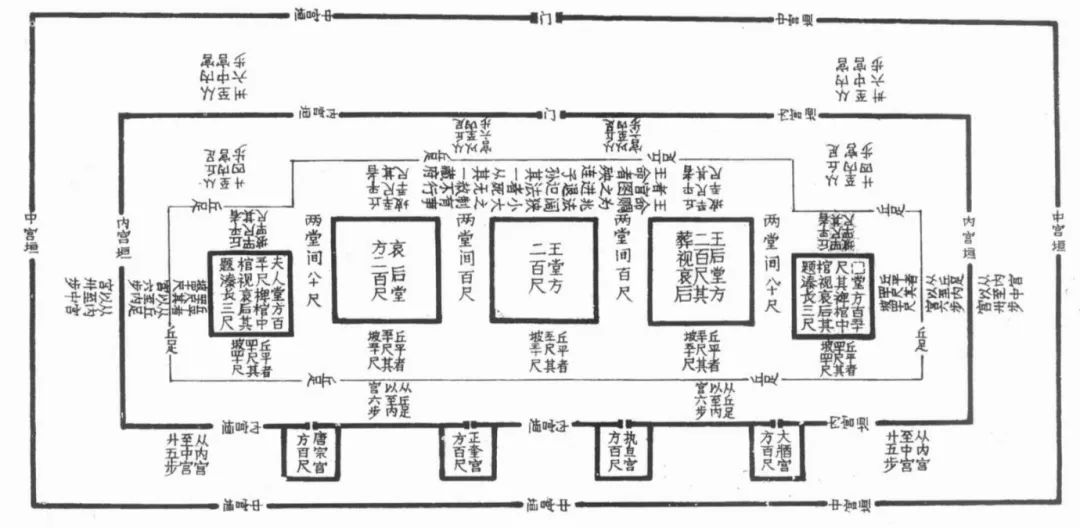

《兆域圖》的復(fù)原圖

中山雖然并未位列戰(zhàn)國(guó)七雄,但在稱王之后,中山王厝也抬高了自己的身價(jià)。他要像真正的天子一樣,為自己蓋一座氣勢(shì)恢宏的大墓,以便自己在百年之后能受到后人的永世景仰。他要求工匠們把他對(duì)墓地的設(shè)計(jì)刻在銅版上,完成了這幅《兆域圖》。“兆域”的意思就是陵園。這幅墓地的設(shè)計(jì)圖上南下北,描繪了一圈長(zhǎng)414米、寬191米的圍墻,墻內(nèi)有五個(gè)墓室,四個(gè)較小的建筑物,以及封土堆的范圍(即“丘足”),地圖的布局十分合理,內(nèi)容也很詳細(xì)。此外,該圖上有多處表明空間尺度的文字說明,比如國(guó)王墓室中標(biāo)注的“方二百尺”,這相當(dāng)于現(xiàn)代地圖上的文字比例尺。更有意思的是,考古專家們對(duì)墓室進(jìn)行測(cè)量后發(fā)現(xiàn),整幅地圖都是以大約1:500的比例繪制的,可謂十分精準(zhǔn),這也是古代中國(guó)不僅擅長(zhǎng)算術(shù),同時(shí)也能夠靈活運(yùn)用幾何數(shù)學(xué)知識(shí)的證據(jù)。

中山國(guó)的大致位置示意圖

《兆域圖》上繪制了五座主要墓室,不過考古專家們只發(fā)現(xiàn)了屬于中山王厝和哀后的兩座。中山畢竟只是個(gè)在齊、趙等強(qiáng)國(guó)的夾縫中生存的二流小國(guó),其實(shí)力甚至不如稍晚才稱王的宋國(guó),中山王厝稱王的舉動(dòng)不僅令齊國(guó)十分不滿,也讓自己成了趙國(guó)的臥榻之旁酣睡之人。就在中山王厝舉行完風(fēng)光大葬之后的第三年,他的國(guó)家就成為了胡服騎射之后的趙武靈王初試牛刀的對(duì)象。數(shù)年之后,中山國(guó)被趙國(guó)吞并,因此藍(lán)圖上其余的三座墓都沒有來得及修建。雖然中山王厝的千秋大夢(mèng)化為了泡影,但他的這幅《兆域圖》卻在兩千多年后,成為了中國(guó)古代早期地圖的代表,也被國(guó)際上主流的制圖學(xué)家們公認(rèn)為世界上最早使用精準(zhǔn)比例尺的地圖。

放馬灘地圖――中國(guó)制圖學(xué)的高起點(diǎn)

到了漢朝,制圖學(xué)又和古代中國(guó)另一項(xiàng)婦孺皆知的科技成果產(chǎn)生了聯(lián)系――造紙術(shù)。大多數(shù)人知道東漢的蔡倫改進(jìn)了造紙術(shù),讓造紙術(shù)位在中國(guó)的四大發(fā)明之列,但實(shí)際上紙張的出現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于蔡倫的時(shí)代,而目前考古發(fā)現(xiàn)的中國(guó)最早的紙張正是一份來自西漢初年的紙質(zhì)地圖,它就是于1986年在甘肅出土的放馬灘地圖。

放馬灘的紙質(zhì)地圖(甘肅省博物館)

實(shí)際上,放馬灘的幾個(gè)古墓里出土的不僅有一幅西漢早期的紙質(zhì)地圖,還有一批時(shí)間更早的繪制在木板上的地圖,其墓主人是一位秦朝的軍官,生前很可能是一位地圖控。這些地圖在中國(guó)乃至世界的文化史上都有著里程碑式的意義。首先,那份紙質(zhì)地圖是迄今發(fā)現(xiàn)的年代最古老的可供書寫的紙張,它標(biāo)志著紙即將成為人類文明傳承知識(shí)和思想的重要載體;其次,從狹義上講,放馬灘的秦朝木質(zhì)地圖也是迄今為止世界上年代最早的地圖文物。

放馬灘木板地圖的拓片(甘肅省博物館)

從秦朝到西漢初期,地中海地區(qū)處于古希臘的后期階段,雖然那時(shí)的希臘文明圈涌現(xiàn)過許多著名的制圖學(xué)家,但他們地圖作品的原件早已湮滅在歷史長(zhǎng)河里,我們今天能看到的只有羅馬時(shí)代及文藝復(fù)興期間的復(fù)原品。貝多萊納地圖和巴比倫地圖雖然年代更為久遠(yuǎn),但其繪制的內(nèi)容要么還帶有壁畫的元素,要么過于抽象,因此只能算地圖的雛形或廣義的早期形態(tài),并不是現(xiàn)代意義上“可用”的地圖。放馬灘地圖卻是如假包換的秦漢時(shí)期文物,也擁有現(xiàn)代人對(duì)地圖定義的基本要素,因此當(dāng)仁不讓地成為了世界上留存至今的最早的地圖文物。

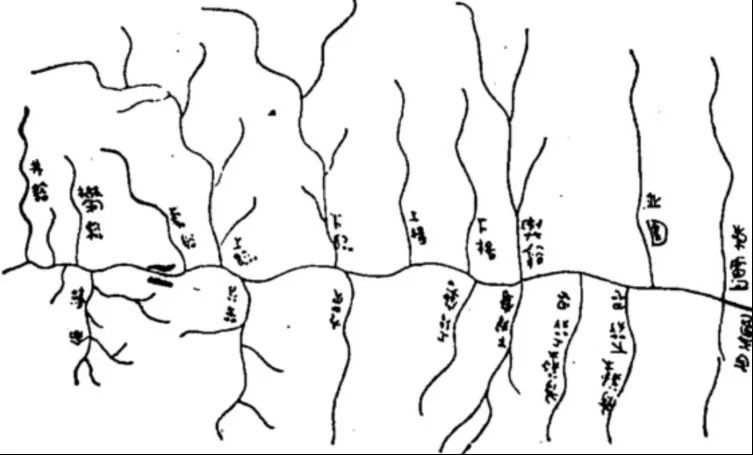

放馬灘木板地圖之一(甘肅省博物館)

和《兆域圖》一樣,放馬灘地圖繼承了善用比例尺的優(yōu)良傳統(tǒng),并且在其他方面大有長(zhǎng)進(jìn)。那幅西漢的紙質(zhì)地圖只剩下了殘片,不過同時(shí)出土的秦朝木質(zhì)地圖,其精美程度讓考古專家和國(guó)內(nèi)外的地圖學(xué)家、歷史學(xué)家們都十分驚訝。經(jīng)過學(xué)者們辨認(rèn),這些木質(zhì)地圖繪制的是秦朝隴西郡下屬的?縣,境內(nèi)有渭河及秦嶺的一小段。這些地圖包含著大致相同的區(qū)域,但不同的地圖各有用途,其中一幅圖主要體現(xiàn)行政區(qū)劃,另一幅圖主要體現(xiàn)森林覆蓋區(qū)域,還有一幅圖主要體現(xiàn)山川地形。可以說,這幾幅秦朝的木質(zhì)地圖也是世界上最早的專題地圖的代表,而專題地圖這一概念在同一時(shí)代的古希臘并沒有形成――那時(shí)候的古希臘制圖學(xué)家們追求的是大而全的世界地圖,恨不能把所有已知的地理要素全都要畫到地圖上。

在這幾幅地圖上,學(xué)者們發(fā)現(xiàn)了一些十分先進(jìn)的制圖技法,其中就包括對(duì)圖例的使用。圖中的河流、道路、界線和山脈被用不同粗細(xì)的線條表示,而點(diǎn)狀要素更是十分豐富:關(guān)隘、城鎮(zhèn)、驛站,乃至松樹、冷杉、雪松和橘樹的覆蓋區(qū)域等,都被用不同的符號(hào)標(biāo)注,并在圖例里加以說明。在其中一幅地圖里,甚至還有用閉合曲線來體現(xiàn)山峰的畫法,這被某些專家認(rèn)定為世界上最早的等高線。

雖然當(dāng)時(shí)的秦人沒有像古希臘的學(xué)者一樣,把這些制圖的 *** 匯總起來編纂成冊(cè),但這并不能說當(dāng)時(shí)的中國(guó)沒有科學(xué)的制圖手段。相反,放馬灘的地圖證明了,早在秦朝時(shí)期,中國(guó)的傳統(tǒng)制圖學(xué)發(fā)展已經(jīng)擁有了非常之高的科學(xué)水準(zhǔn)。在這樣良好的基礎(chǔ)上,中國(guó)的制圖學(xué)在漢朝穩(wěn)步發(fā)展。1973年在湖北馬王堆古墓里發(fā)現(xiàn)的三幅絲帛地圖,向世人展現(xiàn)出西漢時(shí)期制圖學(xué)所達(dá)到的高超水平。這三幅地圖同樣也是專題地圖,它們的繪制技法比放馬灘的地圖更為先進(jìn)。除了圖例和疑似等高線之外,馬王堆地圖上同一條河流的上下游也被用不同粗細(xì)的線條所區(qū)分――這和現(xiàn)代通行的制圖規(guī)則如出一轍,但卻來自兩千多年前。

馬王堆地圖復(fù)原圖的局部

從宏觀角度上看,秦漢時(shí)期制圖技術(shù)的發(fā)展得益于政治的發(fā)展。秦始皇吞并六國(guó)后,廢分封立郡縣,讓中國(guó)首次擁有了強(qiáng)大的中央集權(quán) *** 。中央集權(quán)帝國(guó)的特征之一,是其對(duì)保存各種地圖文件的重視,這是因?yàn)椋貓D能協(xié)助皇帝對(duì)其廣大領(lǐng)土中的各個(gè)角落保持有效的溝通、起到有效的控制。它們擁有無與倫比的軍事價(jià)值,能夠在管理戶籍、稅收、大型工程時(shí)起到積極作用。進(jìn)而,地圖又被賦予了精神意義,成為帝國(guó)權(quán)力的象征,因?yàn)樗鼈兪菍?duì)“普天之下莫非王土”最直觀的體現(xiàn)。當(dāng)劉邦率大軍之一次抵達(dá)咸陽(yáng)之后,其部下蕭何直奔檔案庫(kù),為的就是運(yùn)走包括地圖在內(nèi)的秦朝文檔。后世在編纂二十四史的時(shí)候,大多會(huì)根據(jù)前朝留下的地圖等檔案編成《地理志》一章,以體現(xiàn)皇朝正統(tǒng)的延續(xù)。

“東方托勒密”裴秀和他的“制圖六體”

古代中國(guó)制圖的人很少像西方那樣在歷史上留下自己的名字,即使留下名字,也無法和作品對(duì)應(yīng)。歷史記載東漢著名科學(xué)家張衡曾畫過一幅地形圖,但具體畫了什么、怎么畫的,卻并無定論。直到魏晉時(shí)期,中國(guó)歷史上之一位被以“地圖學(xué)家”的身份載入史冊(cè)的大師才出現(xiàn),他就是中國(guó)古代的著名科學(xué)家裴秀。

裴秀出身于山西的高門大姓“河?xùn)|裴氏”,于公元267年被晉武帝任命為司空。漢朝以來,司空是位列“三公”之一的高官,也就是說,此時(shí)的裴秀已經(jīng)位極人臣,他有更多的時(shí)間投身于自己在官場(chǎng)之外的興趣愛好――地理學(xué)。事實(shí)上,裴秀的這個(gè)愛好和他的官職是有關(guān)系的。司空的具體職責(zé)里,就包括了掌管全國(guó)范圍內(nèi)的水利、規(guī)劃和土建,而地圖就是司空上任后必不可少的工具。

裴秀的畫像

當(dāng)時(shí)中國(guó)的地圖所參考的主要典籍為《禹貢》,這是一部古老的地理著作,是《尚書》的一部分,成書時(shí)間應(yīng)為東周。但是到晉朝時(shí),其中所載的許多內(nèi)容早已過時(shí)。于是,裴秀決定根據(jù)自己對(duì)《禹貢》的考證,繪制一份全新的地圖集,這便是在中國(guó)制圖學(xué)的里程碑之作――《禹貢地域圖》。這份地圖集里有曹魏故地各個(gè)州的分幅地圖,一幅蜀漢故地的地圖,以及一幅當(dāng)時(shí)尚存的吳國(guó)的地圖。繪制完成之后,裴秀將這份地圖集獻(xiàn)給了晉武帝,晉武帝十分高興,將它收藏在宮廷的典籍館里。

《禹貢地域圖》的意義不僅在于它在內(nèi)容上的詳細(xì)和全面,而且還在于它為后來的中國(guó)制圖學(xué)制定了一套切實(shí)可行的“標(biāo)準(zhǔn)繪圖程序”。這其中最有名的要數(shù)裴秀提出的“制圖六體”,即地圖 *** 的六大基本理論。制圖六體包括“分率”(比例尺)、“準(zhǔn)望”(方位角)、“道里”(直線距離)、“高下”(相對(duì)海拔高度)、“方邪”(地表平坦度)和“迂直”(考慮地形后的距離)。其中,前三項(xiàng)的比例尺、方位角和線性距離是繪制地圖時(shí)首先要考慮的三大要素,而后三項(xiàng)則分別是對(duì)前三項(xiàng)偏差的校正。

西晉王朝的統(tǒng)治沒有持續(xù)多久,就在八王之亂及五胡起義的狼煙里崩塌。《禹貢地域圖》也在此后的南北亂世里散佚。不過,作為科學(xué)精華的制圖六體一直被中國(guó)歷代的制圖學(xué)家所沿用,直到明清時(shí)期才被西方傳入的制圖理論所取代。隋朝的建筑大師宇文愷在新建大興城(即長(zhǎng)安)時(shí),就嚴(yán)格按照裴秀的要求來繪制規(guī)劃圖;唐朝的地理學(xué)家賈耽以制圖六體為標(biāo)準(zhǔn),繪制了一幅《海內(nèi)華夷圖》;宋朝科學(xué)家沈括編纂《天下州縣圖》時(shí),乃至明朝人在1389年繪制中國(guó)古典地圖集大成之作《大明混一圖》時(shí),所主要參考的制圖技法仍然是制圖六體。正因這樣長(zhǎng)久且深遠(yuǎn)的影響力,裴秀被譽(yù)為了中國(guó)制圖學(xué)的締造者,即便他并不是之一個(gè)畫地圖的中國(guó)人。

大明混一圖(中國(guó)歷史檔案館)

傳統(tǒng)地圖發(fā)展的藝術(shù)路線

中國(guó)的傳統(tǒng)制圖學(xué)和西方文明及 *** 世界的制圖學(xué)更大的不同之處在于,古代的中國(guó)人為地圖添加了更多的美學(xué)因素。主導(dǎo)西方制圖學(xué)歷史的因素要么是科學(xué),要么是宗教,而西方的制圖學(xué)在發(fā)展成熟之后,和藝術(shù)之間的關(guān)系是比較疏遠(yuǎn)的。古代中國(guó)則不然。中國(guó)制圖學(xué)的發(fā)展一直和藝術(shù)(尤其是中國(guó)的山水畫)相伴而行,甚至在后期完全加入了藝術(shù)的陣營(yíng)。

在中國(guó)的傳統(tǒng)繪畫藝術(shù)中,有一個(gè)大多數(shù)西方傳統(tǒng)繪畫所沒有的概念:氣韻(或者通俗地說就是“傳神”)。南北朝時(shí)期,繪畫理論家謝赫在《畫品》中將氣韻列為繪畫的之一法、繪畫的根本所在。在西方文明里,無論是中世紀(jì)嚴(yán)肅而略帶死板的宗教畫作,還是人文主義下的文藝復(fù)興時(shí)代畫作,繪畫都對(duì)“形似”有比較高的要求。同樣的要求被用在了西方的地圖上,因此西方的歷代制圖學(xué)家都不遺余力地去追求更完美的天文觀測(cè)、土地測(cè)量、投影 *** 等,為的就是追求更“真實(shí)”的地圖,如此一來,西方的制圖學(xué)最終和藝術(shù)分道揚(yáng)鑣,徹底走上了科學(xué)的道路。而中國(guó)的傳統(tǒng)則有所不同。中國(guó)在秦漢時(shí)期就擁有了等高線的雛形,在晉朝便總結(jié)出了制圖六體,可以說在制圖學(xué)的科學(xué)性上早早地就登上了高峰。但在之后的一千多年里,除了南宋的《禹跡圖》開創(chuàng)性地采用了方格網(wǎng)技法之外,中國(guó)制圖學(xué)在科學(xué)性上取得的進(jìn)步很少,其主要的創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)變到了“藝術(shù)性”上。古代中國(guó)的許多傳統(tǒng)繪畫作品所追求的是能通過繪畫所體現(xiàn)出來怎樣的韻味、意境,這就是“氣韻”。唐朝畫家張彥遠(yuǎn)在《論畫六法》里就批評(píng)了同時(shí)代的一些繪畫作品太過于寫實(shí),而缺乏氣韻,因此“豈曰畫也”。

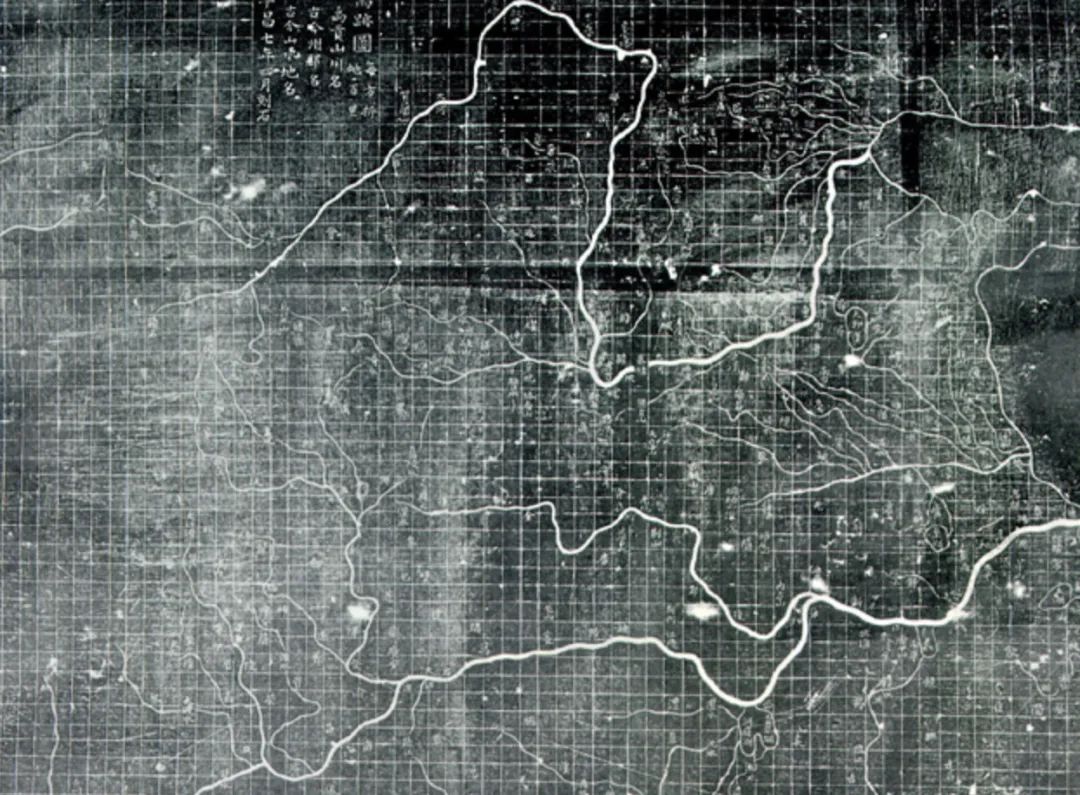

南宋《禹跡圖》的局部(陜西省碑林博物館)

對(duì)氣韻的追求讓中國(guó)的傳統(tǒng)繪畫更加執(zhí)著于精神層面的內(nèi)涵,這樣的要求不可避免地影響到了地圖的繪制――因?yàn)橐赞r(nóng)業(yè)立足的中國(guó)古代沒有孕育西方那種職業(yè)地圖學(xué)家的工商業(yè)土壤,畫地圖和畫山水的經(jīng)常是同一撥人。從唐末宋初開始,山水畫就成為了中國(guó)最受重視的繪畫類型,而有證據(jù)表明,在當(dāng)時(shí)人看來,地圖就是一種特殊的山水畫,比如裴秀的地圖就出現(xiàn)在張彥遠(yuǎn)編纂的、被譽(yù)為“繪畫之《史記》”的《歷代名畫記》中。

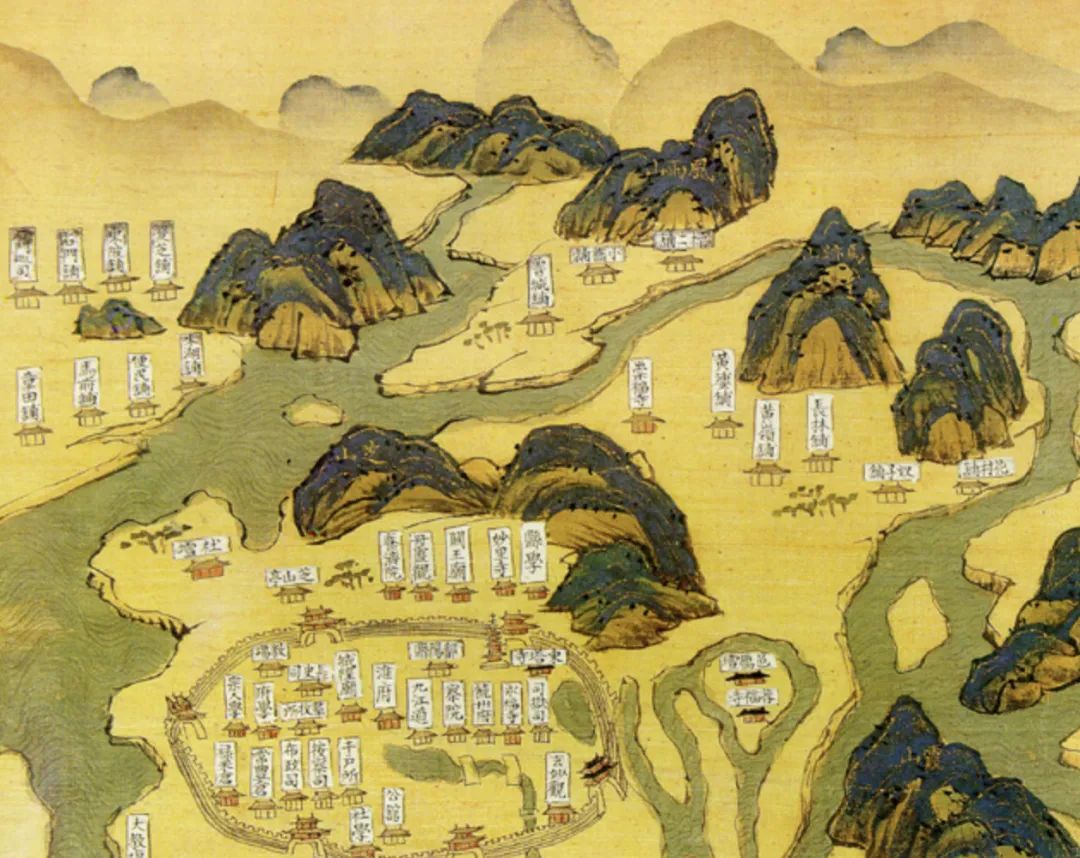

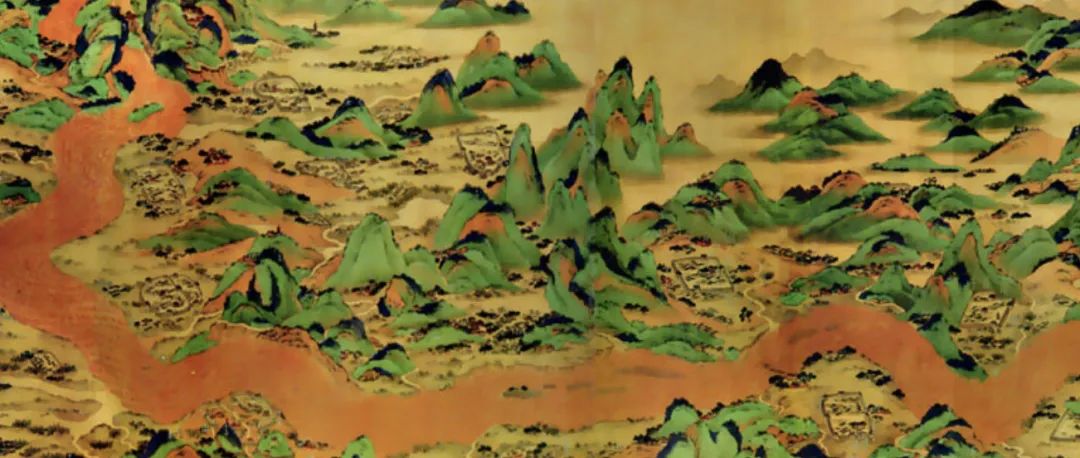

對(duì)氣韻的追求影響著中國(guó)的傳統(tǒng)地圖,尤其是顯示某個(gè)區(qū)域的局部地圖。因此我們能夠看到諸如《長(zhǎng)江萬里圖》、《饒州府城圖》、《福建沿海圖》和《黃河圖》等既可以算作地圖,也可以算作山水畫、工筆畫的一些作品。可是,地圖畢竟不是一般的繪畫,它總會(huì)承載一些一般繪畫無法體現(xiàn)的空間要素。于是,一種比較特殊的中國(guó)傳統(tǒng)地圖式的透視技法誕生了。

《饒州府城圖》局部(北京圖書館)

《黃河圖》局部(現(xiàn)藏于臺(tái)灣地區(qū))

所謂的透視技法,通俗來講就是怎樣在繪畫時(shí)科學(xué)地體現(xiàn)“近大遠(yuǎn)小”的關(guān)系。但如果在繪制地圖時(shí)采用正常的透視手段,則會(huì)大幅度削弱地圖的可用性。地圖作者們不得不妥協(xié)。不過幸運(yùn)的是,在中國(guó)的傳統(tǒng)繪畫中,透視向來都是可以根據(jù)需求來改變的――畫中物體或人物的人為設(shè)定比例往往比其自然比例更為重要。也就是說,所描繪對(duì)象在畫里的大小,是由畫面整體的設(shè)計(jì)需求決定的,而并不會(huì)總是優(yōu)先滿足科學(xué)的幾何透視規(guī)則。有時(shí)候,畫家可能會(huì)減少前景特征,以避免阻塞背景,或防止過分強(qiáng)調(diào)前景;有時(shí)候,畫家也可能會(huì)將遠(yuǎn)處的對(duì)象放大,以強(qiáng)調(diào)這個(gè)人物的重要性,或讓其充當(dāng)中間距離和前景的對(duì)應(yīng)點(diǎn)來平衡畫面。例如唐朝畫家閻立本的名作《步輦圖》中,“主角光環(huán)”之下的唐太宗明顯比朝見他的吐蕃人祿東贊高大得多,這就是畫家通過扭曲透視規(guī)則來區(qū)分人物身份地位的結(jié)果。

在傳統(tǒng)地圖中,為了正確地體現(xiàn)地理事物間的關(guān)系,類似的手段也比比皆是。比如內(nèi)蒙古和林格爾的漢朝壁畫墓中就有這么一幅地圖,它是一座城市的規(guī)劃圖。圖中的所有建筑都大致處于同一水平面上,尤其以城墻最為明顯;圖中人物的尺寸也被極度地夸大。這些和真實(shí)的透視都大有出入,但卻保留了地圖的實(shí)用價(jià)值。有人給這種改變透視的畫法起了個(gè)名字,叫做“共享空間法”,即地圖上“遠(yuǎn)端”的事物借用了原本屬于“近端”事物的空間,從而顯示它們之間的平面幾何關(guān)系。甚至可以說,這種“把景深壓平”的手段,在某種意義上也可以被看做是一種特殊的地圖投影,因?yàn)樗彩菍⑷S的世界壓縮到了二維的平面上,只不過和西方人相比,古代中國(guó)的制圖者們使用的是有中國(guó)特色的方式,而非嚴(yán)格的數(shù)學(xué)方式。

和林格爾的壁畫地圖(曹婉如《中國(guó)古代地圖集》)

到了16世紀(jì),中國(guó)的傳統(tǒng)地圖基本完成了和山水畫的合二為一。傳統(tǒng)制圖學(xué)發(fā)展到這里,已經(jīng)完全和繪畫藝術(shù)融為了一體。藝術(shù)元素的注入讓中國(guó)的傳統(tǒng)地圖擁有了較高的觀賞性以及獨(dú)具一格的文化特色。此后的兩三百年里,中國(guó)涌現(xiàn)出了一大批從藝術(shù)的角度來說十分優(yōu)秀的地圖作品,比如清朝人繪制的描繪五臺(tái)山、承德避暑山莊和杭州西湖的地圖作品。如果隱去地圖上的標(biāo)注,它們都是風(fēng)景畫中的上乘之作,其細(xì)節(jié)之精妙令人嘆為觀止。但這也是一柄雙刃劍,藝術(shù)的過度渲染也讓后期傳統(tǒng)地圖的科學(xué)性打了折扣。這也是為什么在許多人的之一印象里,會(huì)有“中國(guó)古代的地圖缺乏科學(xué)性”這樣一個(gè)偏見。

秦漢時(shí)期,中國(guó)的制圖學(xué)擁有了很高的科學(xué)起點(diǎn);魏晉時(shí)期,裴秀為中國(guó)的制圖學(xué)制定了一套實(shí)用的科學(xué)規(guī)范;唐宋以來,中國(guó)的傳統(tǒng)地圖開始在科學(xué)和藝術(shù)之間游走發(fā)展;最終在明朝,傳統(tǒng)地圖 *** 徹底偏向了藝術(shù)一方。但可惜的是,因?yàn)樗囆g(shù)的“過量”使用,16世紀(jì)后的中國(guó)傳統(tǒng)地圖在科學(xué)性和實(shí)用性上已經(jīng)落后于西方的地圖。隨著明朝中后期西學(xué)東漸的開始,西方的傳教士把歐洲的制圖技術(shù)帶到了中國(guó),中國(guó)的制圖學(xué)即將被注入新的血液,并最終帶著自己的特點(diǎn),融入到全球制圖學(xué)發(fā)展史的主線之中。

清朝乾隆時(shí)期《避暑山莊全圖》(北京圖書館)

清朝乾隆時(shí)期《御覽西湖勝景新增美景全圖》(西湖博物館)

清朝道光時(shí)期《五臺(tái)山地圖》局部(華盛頓美國(guó)國(guó)會(huì)圖書館)