作者信息

竇小影1,應(yīng) 申1,侯景洋1,王兆鵬2,邵大為2(1. 武漢大學(xué) 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,湖北 武漢 430079;2. 中南民族大學(xué) 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院,湖北 武漢 430079)

【摘要】科舉制度下選拔出的人才稱為科舉人才,其在社會(huì)階級(jí)的縱向流動(dòng)、思想文化傳播、地方教育等方面發(fā)揮重要作用。科舉人才的分布一定程度反映了地方的綜合教育水平和文化繁榮程度。利用《宋登科記考》中的數(shù)據(jù),以宋朝各位皇帝在位期間的各州府科舉人才數(shù)量構(gòu)建的時(shí)間序列為基礎(chǔ),結(jié)合歸一化處理、空間自相關(guān) *** 分析其差異性和聚集性,探索宋代科舉人才的分布和區(qū)域演變特征,并結(jié)合史實(shí)在一定程度上分析了其原因。研究結(jié)果表明:①宋朝各州府在科舉人才數(shù)量上極不平衡,南宋時(shí)期比北宋時(shí)期更不平衡;②北方科舉人才在宋太祖之后處于劣勢(shì),宋真宗時(shí)期科舉人才表現(xiàn)為東南區(qū)域聚集的趨勢(shì),這一趨勢(shì)延續(xù)至南宋末期,佐證了文化重心南移完成于宋真宗時(shí)期的說(shuō)法;③北宋西部科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于東南高值聚集區(qū),而南宋西部沒有形成高值聚集區(qū);④宋朝在北方邊疆地區(qū)形成的科舉人才數(shù)量低值聚集區(qū),與宋朝發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)密集的地區(qū)基本一致。

【關(guān)鍵詞】科舉地理;空間自相關(guān);空間聚集

【中圖分類號(hào)】P208 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1672-1586(2020)03-0035-07

添加微信好友, 獲取更多信息

復(fù)制微信號(hào)

引文格式:竇小影,應(yīng) 申,侯景洋,等. 宋代科舉人才空間聚集性探索[J].地理信息世界,2020,27(3):35-41.

正文

0 引 言

科舉制度是古代人才選拔制度,其在古代階級(jí)流動(dòng)、文化傳播、思想教育等方面發(fā)揮了重要作用,科舉制度改革使得宋代人才輩出,推動(dòng)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化繁榮發(fā)展。科舉制度對(duì)現(xiàn)代人力資本分布仍然有影響,即在進(jìn)士密度越高的地區(qū),當(dāng)代的教育水平也相應(yīng)越高。而科舉人才的產(chǎn)生是社會(huì)需求、家庭支持和個(gè)人努力共同作用的結(jié)果,科舉人才的數(shù)量反映了地區(qū)的綜合實(shí)力。科舉人才的地域分布可以反映地區(qū)的教育發(fā)達(dá)程度,也是衡量文化繁榮程度的重要指標(biāo)。學(xué)術(shù)界在唐宋時(shí)期中國(guó)文化重心南移趨勢(shì)這一點(diǎn)上基本達(dá)成共識(shí),但在中國(guó)文化重心南移的完成時(shí)間上存在分歧,中國(guó)文化南移的時(shí)間主要有5種觀點(diǎn),五代完成說(shuō)、澶淵之盟說(shuō)、北宋中期說(shuō)、宋室南渡說(shuō)和南宋說(shuō),科舉人才數(shù)量的多寡能反映出文化重心的轉(zhuǎn)移完成時(shí)間。

歷史學(xué)者對(duì)宋代科舉制度,進(jìn)士地域分布特點(diǎn)、進(jìn)士聚集原因方面做了深入探究,運(yùn)用地理信息科學(xué)(Geographic Information Science,GIS)的 *** 去分析歷史學(xué)中的問題由來(lái)已久,GIS空間分析在歷史名人人生軌跡、詩(shī)詞文學(xué)中均有運(yùn)用。

本文從空間分析角度出發(fā),分析宋代科舉人才數(shù)量在州府(軍監(jiān))的聚集性。基于宋朝各皇帝在位期間的科舉人才數(shù)量構(gòu)建的時(shí)間序列,采用空間自相關(guān) *** 對(duì)兩宋時(shí)期的州府(軍監(jiān))科舉人才進(jìn)行空間聚集性分析,劃分出科舉人才數(shù)量高值區(qū)域、低值區(qū)域、被低值包圍的高值區(qū)、被高值包圍的低值區(qū),并結(jié)合歷史分析了高值區(qū)域與低值區(qū)域產(chǎn)生的原因。

1 研究區(qū)域概況

宋朝(960―1279)歷時(shí)319年,開貢舉118次,取士人數(shù)眾多。本文數(shù)據(jù)來(lái)源于《宋代登科記考》,將在《宋代登科記考》中有記錄的人員統(tǒng)稱為科舉人才,包括科舉科目有進(jìn)士、諸科、明經(jīng)、武舉、制科、詞科、童子科、特奏名、特賜第等,其中進(jìn)士科錄取人數(shù)最多,統(tǒng)計(jì)所有在宋科舉制度中登科的人員的籍貫、科舉及第時(shí)間、科目等信息。宋朝經(jīng)歷“靖康之難”后失去了對(duì)北方的控制,疆土大致在北宋疆土的秦嶺淮河以南的地區(qū),靖康之前的宋朝稱為北宋,靖康之后稱為南宋。根據(jù)譚其驤先生的《中國(guó)歷史地圖集》,選擇政和元年(1111年)作為北宋底圖,選擇嘉定元年(1208)為南宋底圖,選取宋代州府(軍監(jiān))作為空間統(tǒng)計(jì)單位,北宋劃分為337個(gè)州府(軍監(jiān)),南宋為203個(gè)州府(軍監(jiān))。北宋疆域東北在今海河、河北霸州、山西雁門關(guān)以南,西北以陜西橫山、甘肅東部、青海湟水為界,西南以岷山、大渡河為界的現(xiàn)今中國(guó)國(guó)土范圍。南宋疆域大致在今秦嶺、淮河以南的現(xiàn)今中國(guó)國(guó)土范圍。

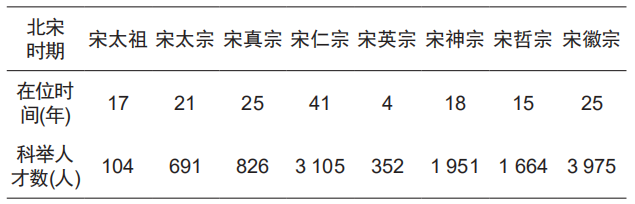

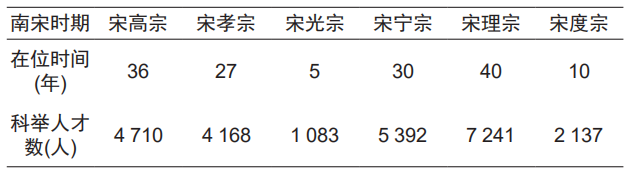

本文以宋朝的各皇帝在位順序構(gòu)建時(shí)間序列,宋朝共有18位皇帝在位,因宋欽宗(北宋)、宋廢帝(南宋)、宋端宗(南宋)、宋末帝(南宋)在位時(shí)期沒有科舉人才數(shù)據(jù)不做統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)信息見表1、表2。

表1 北宋各時(shí)期科舉人才情況

Tab.1 Population of the imperial examination talents of Northen Song dynasty

表2 南宋各時(shí)期科舉人才情況

Tab.2 Population of the imperial examination talents of Southern Song dynasty

2 數(shù)據(jù)處理與研究 ***

2.1 歸一化

宋朝各皇帝在位時(shí)間長(zhǎng)短不同,舉行科舉考試的次數(shù)也不同,各時(shí)期錄取的科舉人才也不同,為方便比較各州府在各時(shí)期的科舉人才數(shù)量,將各時(shí)期的科舉人才數(shù)量進(jìn)行歸一化,所有州府科舉人才數(shù)量量化為[0,1]之間,每個(gè)時(shí)期內(nèi)科舉人才數(shù)量最多的州府為1。

2.2 空間自相關(guān)

具有相似特征事物的空間聚集就是空間自相關(guān)。通常以一個(gè)二元對(duì)稱的空間權(quán)重矩陣來(lái)表達(dá)地理空間對(duì)象的鄰近關(guān)系。對(duì)于有n個(gè)對(duì)象的空間單元,其對(duì)應(yīng)的空間權(quán)重矩陣如公式(1)。

度量鄰近關(guān)系的 *** 多樣,本文采用GeoDa軟件生成基于Queen系數(shù)的空間權(quán)重矩陣,即有共同的邊或點(diǎn)即為空間鄰接,空間鄰接的秩賦值為1。空間自相關(guān)中有全局空間自相關(guān)、局部空間自相關(guān)之分。

全局空間自相關(guān)主要是對(duì)屬性在整個(gè)區(qū)域空間上特征的描述,反映了觀測(cè)變量在整個(gè)研究區(qū)域內(nèi)空間相關(guān)性的整體趨勢(shì)。選取最常用的Moran's I系數(shù)來(lái)衡量,Moran's I的取值范圍為[-1,1]。當(dāng)Moran's I大于零時(shí),表明區(qū)域與其周邊地區(qū)不具有顯著的空間差異,即特征值相似的區(qū)域存在聚集(高值或低值聚集),值越趨近于1,空間差異越小;當(dāng)Moran's I小于零時(shí),表明區(qū)域與周邊地區(qū)具有顯著的空間特征,值越趨近于-1,總體空間差異越大,即特征值不相似的區(qū)域存在聚集(“低―高”或“高―低”聚集);當(dāng)Moran's I指數(shù)等于零時(shí),則不存在空間聚集性。用Moran's I分析觀測(cè)變量的空間格局時(shí),需進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),以便在一定概率下保證推斷結(jié)論的正確性。根據(jù)P值和Z檢驗(yàn)的大小,在設(shè)定顯著性水平下做出接受或拒絕零假設(shè)的判斷。

局部空間自相關(guān)可以具體度量每個(gè)區(qū)域與周邊地區(qū)之間的局部空間關(guān)聯(lián)和空間差異程度,一般采用局部莫蘭指數(shù)(Local Moran's I)作為空間關(guān)聯(lián)局域指標(biāo)(Local Indicators of Spatial Association,LISA)如公式(2)。

式中,Ii為局部莫蘭指數(shù)值;xi為區(qū)域i的值; 為平均值;s2為屬性值的方差;Wij為區(qū)域i、j的空間鄰近關(guān)系;Zi,Zj為區(qū)域i和區(qū)域j屬性的標(biāo)準(zhǔn)化值。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)也采取P值和Z檢驗(yàn)。

為平均值;s2為屬性值的方差;Wij為區(qū)域i、j的空間鄰近關(guān)系;Zi,Zj為區(qū)域i和區(qū)域j屬性的標(biāo)準(zhǔn)化值。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)也采取P值和Z檢驗(yàn)。

3 科舉人才空間聚集性

3.1 空間分布情況

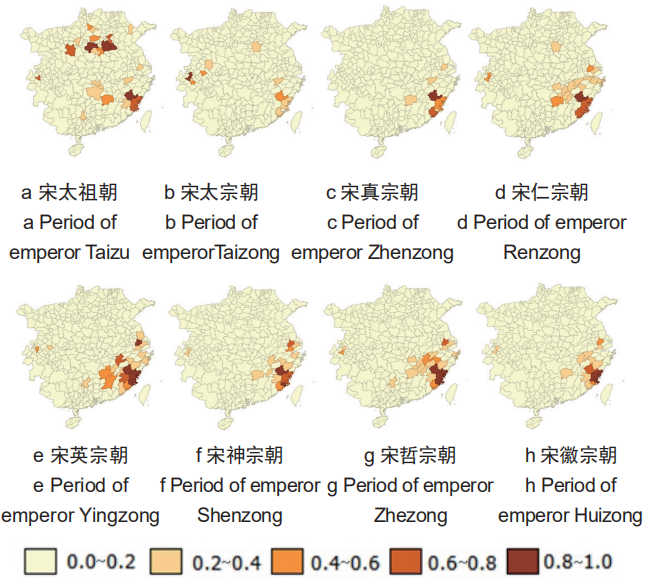

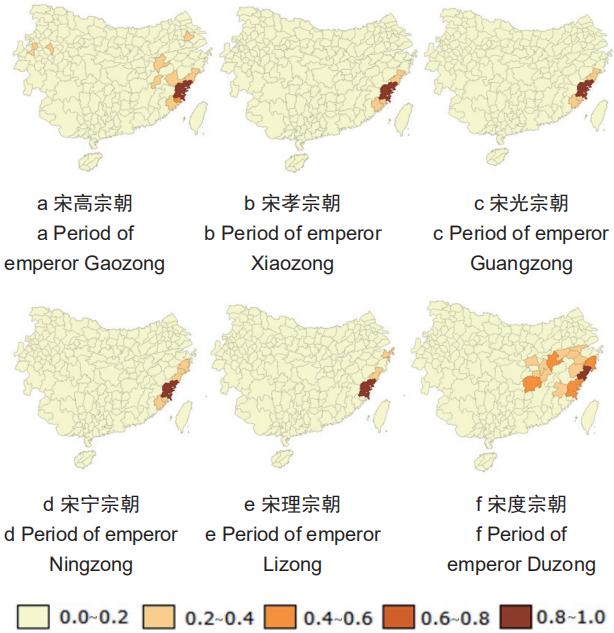

將數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)歸一化處理后,繪制在地圖上,發(fā)現(xiàn)北宋科舉人才空間分布上嚴(yán)重不平衡,整體上呈現(xiàn)出南多北少、東多西少的特點(diǎn)。如圖1a所示,宋太祖朝科舉人才集中在兩個(gè)區(qū)域,北方的開封府、河南府、京兆府、應(yīng)天府、潁昌府、澤州、興仁府和開德府,東南的福州、建州、南劍州和吉州,排名前三的河南府、應(yīng)天府和開封府均為在北方,科舉人才數(shù)量上北方有微弱優(yōu)勢(shì)。如圖1b所示,宋太宗朝科舉人才數(shù)量呈現(xiàn)為西部大于東部,南北數(shù)量差異不大,主要是眉州、成都府?dāng)?shù)量較多,占宋太宗時(shí)期總數(shù)的17%。如圖1c所示,宋真宗朝建州、福州、泉州成為東南科舉“大戶”,福建路成為科舉人才的主要產(chǎn)出地。如圖1d~圖1h所示,宋仁宗朝至宋徽宗朝建州、福州、泉州科舉人才數(shù)量依然穩(wěn)居前列,吉州、洪州、撫州等江南西路地區(qū)科舉人才眾多。南宋科舉人才空間分布特點(diǎn)突出,體現(xiàn)為州府間的極不平衡性,如圖2a~圖2e所示,宋高宗到宋理宗朝的福州科舉人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其他州府。如圖2f所示,宋度宗時(shí)期福州、溫州及其周邊地區(qū)基本落在0.6~1.0之間,東南州府間科舉人才數(shù)量不平衡性有所改善,但全國(guó)州府間數(shù)量依然差異較大。

圖1 北宋各時(shí)期科舉人才分布圖

Fig.1 Spatial distribution of the imperial examination talents of Northern Song dynasty

圖2 南宋各時(shí)期科舉人才分布圖

Fig.2 The distribution of the imperial examination talents of Southern Song dynasty

從具體的州府變化來(lái)看,河南府、開封府、應(yīng)天府、京兆府、潁昌府等北方州府自宋太祖朝后科舉人才數(shù)量走向沒落,只有開封府直到宋仁宗時(shí)期還在0.2~0.4之間。眉州、成都府在西部州府中科舉人才數(shù)量較多,從宋太祖時(shí)期到宋高宗時(shí)期基本都在0.2以上,但其周圍其他西部州府在宋朝的科舉人才數(shù)量上處于劣勢(shì)。常州、蘇州、湖州在北宋時(shí)期科舉人才數(shù)量較多,但在南宋時(shí)期優(yōu)勢(shì)沒有東南的建州、福州、泉州明顯,這些州府在地理上都處于東部沿海地區(qū)。吉州、撫州、饒州屬于江南西路,這些州府在北宋時(shí)期科舉人才數(shù)量突出。福州是東南州府中最有特點(diǎn)的城市,福州的宋朝科舉人才數(shù)量指標(biāo)在0.8以上,在全國(guó)處于遙遙領(lǐng)先的地位,特別在南宋時(shí)期,全國(guó)其他州府與福州科舉人才數(shù)量相比都在0.2以下,福州在宋高宗、宋孝宗、宋光宗、宋寧宗、宋理宗時(shí)期占據(jù)了全國(guó)科舉人才總數(shù)的12%、19%、22%、20%和20%。相關(guān)歷史學(xué)者關(guān)于宋代福州繁榮的科舉文化做了剖析,福州獨(dú)特的地理位置帶來(lái)的各方面發(fā)展,使得福州成為東南科舉文化的中心地帶之一。

大體上,科舉人才空間分布發(fā)生變化是北宋的前兩個(gè)時(shí)期,宋太祖時(shí)期之后的格局重要變化是開封府、河南府等北方州府,科舉人才數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)喪失,而福州、建州及其周圍地區(qū)的東南州府科舉人才數(shù)量上優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯,西南只有眉州、成都府的科舉人才數(shù)量較多,其周邊地區(qū)數(shù)量都較少。北宋時(shí)期前十名州府科舉人才數(shù)量總和,占據(jù)北宋科舉人才數(shù)量的比重為43%左右。相比于北宋,南宋失去了對(duì)北方的統(tǒng)治權(quán),開封府、京兆府等北方州府不在南宋統(tǒng)治范圍內(nèi),北方科舉優(yōu)勢(shì)自然也不復(fù)存在,科舉人才數(shù)量東多西少的差異比較明顯,與東南的福州比較,眉州、成都府等西部地區(qū)在數(shù)量上處于劣勢(shì)。南宋時(shí)期前十名州府科舉人才數(shù)量總和占據(jù)南宋科舉人才數(shù)量的比重為52%左右。

3.2 空間聚集性分析

3.2.1 全局空間自相關(guān)

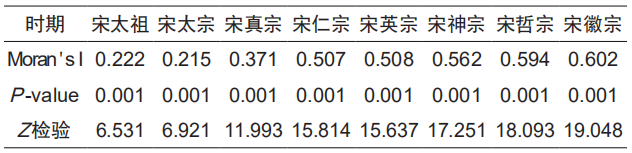

為了進(jìn)一步探索兩宋時(shí)期科舉人才的地域性差異性,使用空間自相關(guān) *** 進(jìn)行聚類分析可以發(fā)現(xiàn)潛在的關(guān)聯(lián)性。北宋科舉人才數(shù)量全局空間自相關(guān)系數(shù)見表3,北宋科舉人才全局Moran's I值均為正數(shù),且P值小于0.01,Z值大于2.58, Moran's I值具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。表明北宋科舉人才在州府上的聚集性較明顯,即科舉人才數(shù)量相似的州府,在地理位置上相鄰概率越大。

表3 北宋科舉人才數(shù)量全局空間自相關(guān)分析

Tab.3 Results of the global spatial autocorrelation test of the number of the imperial examination talents of Northern Song dynasty

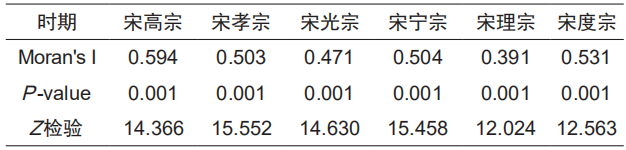

南宋科舉人才數(shù)量全局空間自相關(guān)系數(shù)見表4,南宋的Moran's I均大于0.5,P值小于0.01且Z得分大于2.58,Moran's I值具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,說(shuō)明南宋科舉人才在州府級(jí)呈現(xiàn)出顯著的空間聚集,即科舉人數(shù)相似的州府,在地理位置上相鄰的概率越大。

表4 南宋科舉人才數(shù)量全局空間自相關(guān)分析

Tab.4 Results of the global spatial autocorrelation test of the number of the imperial examination talents of Southern Song dynasty

3.2.2 局部空間自相關(guān)

圖3、圖4所示的LISA聚類地圖顯示了科舉人才數(shù)量的空間聚類情況,“高―高”聚類表示一個(gè)地區(qū)的科舉人才數(shù)量多,其鄰接地區(qū)的科舉人才數(shù)量也多,“高―低”聚類表示一個(gè)地區(qū)的科舉人才數(shù)量多,但其鄰接地區(qū)科舉人才數(shù)量少,這兩種聚類屬于科舉人才數(shù)量高值的聚集。“低―低”聚類表示一個(gè)地區(qū)的科舉人才數(shù)量少,其鄰接地區(qū)的科舉人才數(shù)量也少,“低―高”聚類表示一個(gè)地區(qū)的科舉人才數(shù)量少,但其鄰接地區(qū)科舉人才數(shù)量多,這兩種聚類屬于科舉人才數(shù)量低值的聚集。結(jié)果圖中出現(xiàn)的“不顯著”指的是這些地區(qū)的科舉人才數(shù)量與周圍科舉人才數(shù)量沒有明顯關(guān)系,“無(wú)鄰域”表示該地區(qū)沒有與之鄰接的地區(qū)。

1)北宋時(shí)期

如圖3a所示,宋太祖時(shí)期科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)域有南北兩個(gè),以開封府為中心的北方聚集中心,包括興仁府、應(yīng)天府、開封府、鄭州、潁昌府和汝州6個(gè)州府,以及以福州為中心的東南聚集中心,包括福州、南劍州、興化軍和泉州4個(gè)州府。另外,北方高值聚集中心的周圍,分布著科舉人才數(shù)量的低值州府,包括陳州、亳州、單州、濟(jì)州、濮州、衛(wèi)州、懷州、鄧州等州府。如圖3b所示的宋太宗時(shí)期高值聚集區(qū)域集中在以福州為中心的東南地區(qū),區(qū)域范圍也擴(kuò)大到溫州、衢州、建昌軍等州府。還有眉州-成都府、合州-遂州、蓬州-閬州多個(gè)小范圍的高值聚集區(qū)。低值聚集區(qū)集中有兩個(gè),一是在眉州-成都府的周圍,說(shuō)明巴蜀地區(qū)的眉州、成都府科舉人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其周圍地區(qū);二是在北宋西南邊疆地區(qū),包括邕州、黔州等州府。如圖3c所示,宋真宗時(shí)期東南科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)域再次擴(kuò)大,從福州向北擴(kuò)大到常州、蘇州,向西擴(kuò)大到辰州,主要在江南西路、福建路和兩浙路的管轄范圍內(nèi)。低值聚集區(qū)域在以熙州為中心,主要在秦鳳路的管轄內(nèi)的西北邊疆地區(qū),以及邕州、黔州、田州、辰州、施州等州府組成的西南-東北向的西南地區(qū)。宋仁宗時(shí)期如圖3d所示,高值聚集區(qū)域在以福州為中心,向西延伸到岳州,北至常州的東南沿海大部分州府。眉州-成都府高值聚集區(qū)是西部唯一的高值區(qū),但是范圍比較小。低值聚集區(qū)域也是西北邊疆地區(qū)以及西南地區(qū),但是比宋真宗時(shí)期范圍變大。如圖3e所示的宋英宗時(shí)期只有東南地區(qū)形成了科舉人才數(shù)量的高值聚集區(qū)。如圖3f~圖3h所示,宋神宗、宋哲宗和宋徽宗時(shí)期高值集中在以福州為中心的東南地區(qū),大致在江南西路、福建路、兩浙路的管轄范圍。低值聚集地在北部疆域邊界附近,以及西南邕州、黔州、田州等西南-東北分布的州府。

圖3 北宋各時(shí)期科舉人才分布LISA聚類圖

Fig.3. LISA cluster diagram of the imperial examination talents of difffferent times of Northern Song dynasty

北宋科舉人才數(shù)量“高值”聚集區(qū)域主要有兩個(gè):一是以開封府為中心的聚集中心,包括開封府、應(yīng)天府、潁昌府等周邊州府,但是這個(gè)中心只在宋太祖時(shí)期出現(xiàn),之后就消失了;二是以福州、建州、泉州為中心的東南聚集中心,這一中心在宋太祖時(shí)期范圍較少,在宋太祖時(shí)期之后范圍擴(kuò)大,向北方延伸至蘇州、秀州,向西延伸到撫州、饒州等地,大致屬于福建路、江南西路、兩浙路的管轄范圍。眉州-成都府等西部高值聚集區(qū)的范圍較小,聚集區(qū)的州府?dāng)?shù)量遠(yuǎn)不及東南。北宋科舉人才數(shù)量“低值”有兩個(gè)集中區(qū)域:一是西南的邕州、黔州等西南州府,大致在廣南西路、梓州路、夔州路的管轄范圍,在地圖上呈現(xiàn)西南-東北走向的分布;二是北部邊疆州府,大致屬于秦鳳路、永興軍路、河?xùn)|路的管轄范圍,低值州府沿著疆域邊界分布。

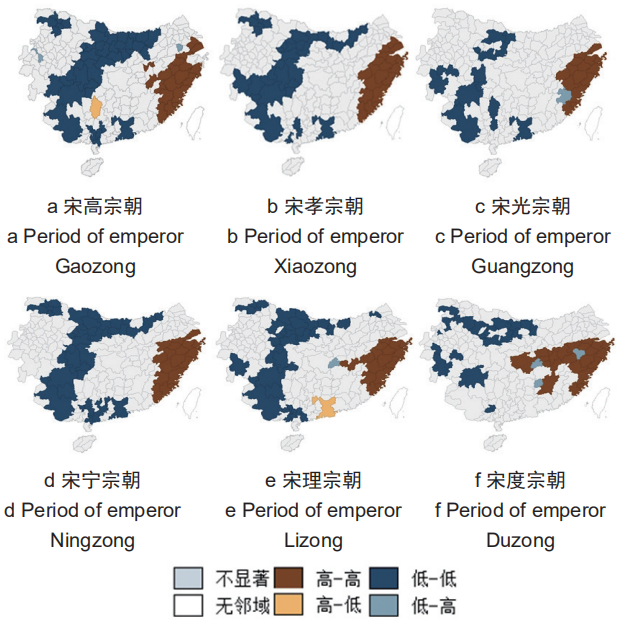

2)南宋時(shí)期

如圖4a所示,宋高宗時(shí)期科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)域延續(xù)了北宋末期的分布特點(diǎn),高值聚集區(qū)是沿著東南沿海地區(qū)的帶狀分布,南起漳州,北到平江府,西到撫州。低值聚集區(qū)域面積較大,一是西南-東北向的帶狀區(qū)域,包括邕州、黔州、思州、辰州、施州、歸州等州府;二是沿南宋北部邊疆邊界帶狀區(qū)域,包括金州、均州、房州、襄陽(yáng)府、隨州等州府。如圖4b所示,宋孝宗時(shí)期科舉人才聚集情況與宋高宗時(shí)期基本相同。如圖4c所示,宋光宗時(shí)期科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)域有所縮小,但還是集中在東南沿海地區(qū),低值聚集區(qū)域主要是西南-東北向的帶狀區(qū)域。如圖4d、圖4e所示的宋寧宗、宋理宗時(shí)期聚類圖與宋高宗時(shí)期大致相同。如圖4f所示的宋度宗時(shí)期東部沿海的高值聚集區(qū)向西延伸至潭州,其范圍內(nèi)的州府大致在福建路、兩浙東路、江南西路。低值區(qū)域主要在南宋西北疆域周邊地區(qū),從階州、文州綿延到隨州、德安府的帶狀區(qū)域,西南部的黔州、嘉定府等州府也是低值聚集區(qū)。

圖4 南宋科舉人才分布LISA聚類圖

Fig.4 LISA cluster diagram of the imperial examination talents of Southern Song dynasty

南宋失去了對(duì)北方領(lǐng)土的統(tǒng)治權(quán),疆域在秦嶺淮河以南,其科舉人才高值聚集區(qū)域與低值聚集區(qū)域呈現(xiàn)東西對(duì)立的狀態(tài),總體上東部為科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)域,西部為數(shù)量低值聚集區(qū)域。

統(tǒng)觀宋朝,北方科舉人才在數(shù)量上處于劣勢(shì),宋真宗朝形成科舉人才集中于東南的趨勢(shì),這一趨勢(shì)延續(xù)至南宋末期,佐證了文化重心南移完成于宋初期的說(shuō)法。西南有三蘇等科舉人才的佼佼者,影響了中國(guó)的文學(xué)界,但是就全國(guó)的情況而言,西南在科舉人才數(shù)量的貢獻(xiàn)上遠(yuǎn)不及東南。東南的科舉人才發(fā)展呈現(xiàn)出的面狀發(fā)展,而西南只是點(diǎn)狀發(fā)展,沒有形成大的區(qū)域間相互影響力。北宋和南宋在北部疆域的低值聚集區(qū)域與宋遼金時(shí)期戰(zhàn)爭(zhēng)多發(fā)地相一致。北宋北部邊疆與遼金、西北與西夏經(jīng)常處于交戰(zhàn)狀態(tài),戰(zhàn)爭(zhēng)也集中于今河北、山西、陜西、寧夏、甘肅北部邊疆構(gòu)成了一條東北-西南向戰(zhàn)線,后來(lái)南宋與金對(duì)峙在淮河至大散關(guān)東西向戰(zhàn)線, 根據(jù)《中國(guó)歷代戰(zhàn)爭(zhēng)年表(下卷)》中記錄的戰(zhàn)爭(zhēng)地點(diǎn)繪制如圖5所示的戰(zhàn)爭(zhēng)分布核密度圖,這些戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生的密集區(qū)域與兩宋時(shí)期北部邊疆科舉人才“低值”聚類地基本一致。宋朝科舉人才數(shù)量的“高值”聚集區(qū)與當(dāng)時(shí)的州府人口數(shù)相一致,根據(jù)《中國(guó)歷代戶口、田地、田賦統(tǒng)計(jì)》中的北宋崇寧元年各州府戶數(shù),兩浙路、江南兩路和福建路的大部分州府戶數(shù)都在100 000戶以上;南宋初期人口南遷后,東南各州府人口數(shù)進(jìn)一步增加,人口的南遷影響了東南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,也促進(jìn)了科舉文化的繁榮。

4 結(jié)束語(yǔ)

本文通過(guò)對(duì)宋朝各位皇帝在位期間的各州府科舉人才分布情況構(gòu)建時(shí)間序列,運(yùn)用歸一化 *** 探索了科舉人才分布的不平衡性,并繪制科舉人才分布圖,為探索科舉人才空間聚集性進(jìn)行了全局和局部空間自相關(guān)分析。得出以下結(jié)論:

1)宋朝各州府在科舉人才數(shù)量上極不平衡,南宋時(shí)期比北宋時(shí)期更不平衡。北宋各皇帝時(shí)期前十名州府科舉人才數(shù)量總和,占據(jù)北宋科舉人才數(shù)量的比重為43%左右,而南宋各皇帝時(shí)期前十名州府科舉人才數(shù)量總和占據(jù)南宋科舉人才數(shù)量的比重為52%左右。南宋時(shí)期福州科舉人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他州府,福州在宋孝宗、宋光宗、宋寧宗和宋理宗時(shí)期占據(jù)了南宋科舉人才總數(shù)的20%左右。

2)北方科舉人才在宋太祖朝之后處于劣勢(shì),宋真宗時(shí)期形成科舉人才集中于東南的趨勢(shì),這一趨勢(shì)延續(xù)至南宋末期,佐證了文化重心南移完成于宋真宗時(shí)期的說(shuō)法。宋太祖時(shí)期以開封府為中心的高值聚集區(qū)范圍大于東南高值聚集區(qū),且排名前3的州府(河南府、應(yīng)天府和開封府)都在北方。宋太宗時(shí)期北方?jīng)]有高值聚集區(qū),東南高值聚集區(qū)比西部高值聚集區(qū)范圍大,但排名前3的州府(眉州、成都府和榮州)都在西部地區(qū)。從宋真宗時(shí)期到南宋的宋度宗時(shí)期,東南高值聚集區(qū)范圍包括東南10個(gè)州府以上,占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

3)北宋西部科舉人才數(shù)量高值聚集區(qū)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于東南高值聚集區(qū),而南宋西部沒有形成高值聚集區(qū)。北宋西部高值聚集區(qū)包括眉州和成都府,范圍遠(yuǎn)小于東南高值聚集區(qū)。

4)宋朝在北方邊疆地區(qū)形成的科舉人才數(shù)量低值聚集區(qū),與宋朝發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)的密集地區(qū)基本一致。北宋戰(zhàn)爭(zhēng)在北部邊疆構(gòu)成了一條東北―西南向戰(zhàn)線,后來(lái)南宋與金對(duì)峙在淮河至大散關(guān)東西向戰(zhàn)線,這些戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生的密集區(qū)域與兩宋時(shí)期科舉人才低值聚類地基本一致。宋朝科舉人才數(shù)量的高值聚集區(qū)也是當(dāng)時(shí)州府的人口聚集區(qū)域,特別是南宋初期的人口南遷影響著東南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,也促進(jìn)了科舉文化的繁榮。科舉人才的成功在當(dāng)?shù)匦纬上驅(qū)W之風(fēng),吸引更多的士子向?qū)W入仕,以北宋嘉佑二年進(jìn)士榜為例,如蘇氏兄弟、程顥、張載等,他們或開創(chuàng)學(xué)派或執(zhí)掌國(guó)柄,在當(dāng)?shù)厣踔琳麄€(gè)北宋都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

GIS的地學(xué)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)可迅速獲得某個(gè)主題大概的輪廓和發(fā)展脈絡(luò),在分析宏觀歷史規(guī)律時(shí),更具啟發(fā)性,人類社會(huì)的歷史性變動(dòng)是多因素相互作用,后續(xù)可進(jìn)一步開展科舉人才聚類分布與戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生地的關(guān)聯(lián)、戰(zhàn)爭(zhēng)如何影響科舉人才的分布等方向的研究。