前言

“圖上成都”是我去年下半年在大量參考2011年版《成都通史》的基礎(chǔ)上,寫的一篇文章。其中用了一系列地圖,簡要地講解了成都的城建歷史。作為一個(gè)四川人,我本人在成都已經(jīng)工作生活十多年;而作為一個(gè)地圖愛好者,我也很希望能用地圖去解讀這座城市的古老歷史。

此文發(fā)出后反響不錯(cuò),受到了成都本地一些朋友的認(rèn)可,比如最近“成都河流研究會(huì)”主辦的“清流講堂”就邀請(qǐng)我去做了一次講座。

只是前文篇幅有限,大概講不了45分鐘,而且除了用城市地圖直觀展現(xiàn)城市的細(xì)微變化外,我還一直希望能夠從更廣闊的宏觀角度去解讀一座城市千年來的興衰變遷,比如它所遇到的歷史機(jī)遇,比如時(shí)代的變化和國家的盛衰如何深刻地影響了一個(gè)城市的發(fā)展。

添加微信好友, 獲取更多信息

復(fù)制微信號(hào)

所以我在原文的基礎(chǔ)上又加了一些新內(nèi)容,這就是我們今天所要講述的故事。文后附有講座所用PDF文件下載鏈接。

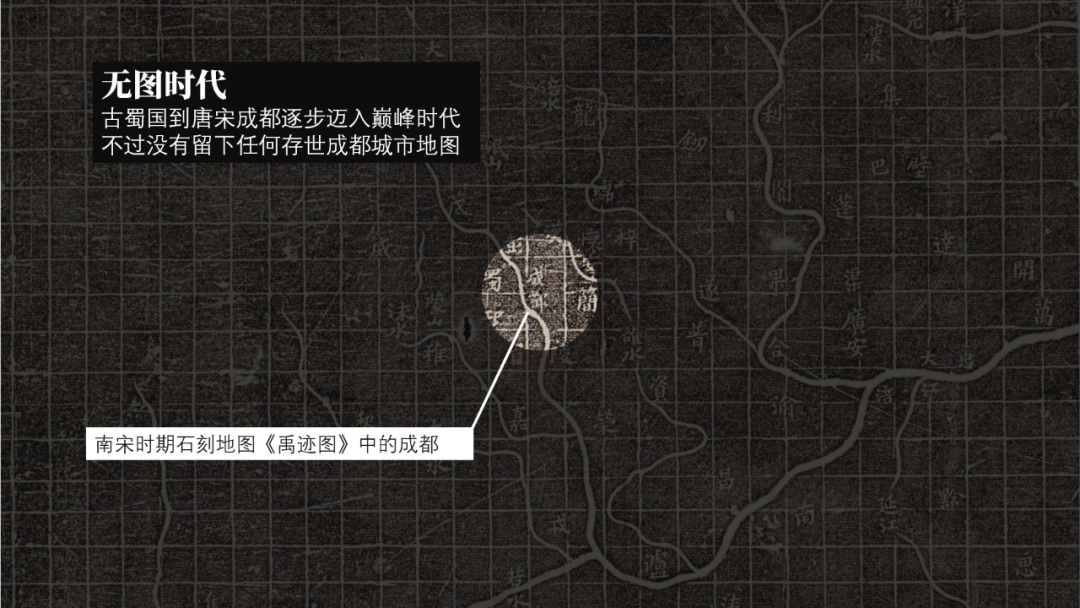

無圖時(shí)代

我是一個(gè)古舊地圖愛好者,可惜成都從秦朝建城到兩宋時(shí)期都沒有留下任何存世的城市地圖,而正是這一時(shí)期,成都這座城市從無到有,其政治和經(jīng)濟(jì)地位發(fā)展到了歷史上的巔峰,我把這一時(shí)期叫做“無圖時(shí)代”。

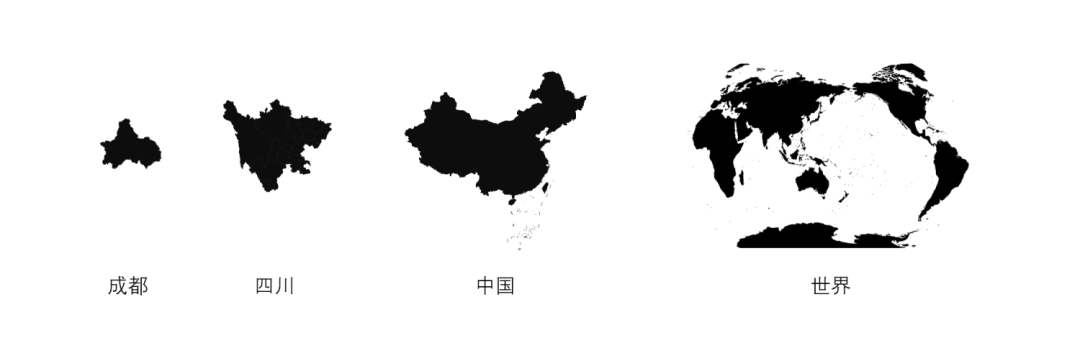

我們一說到成都,總要說到四川;一說到四川,就難免說到中國;而一說到中國,又常常得提及世界。所以,如果我們要講述成都千年來的城建故事,就首先要理解他在世界中的位置。

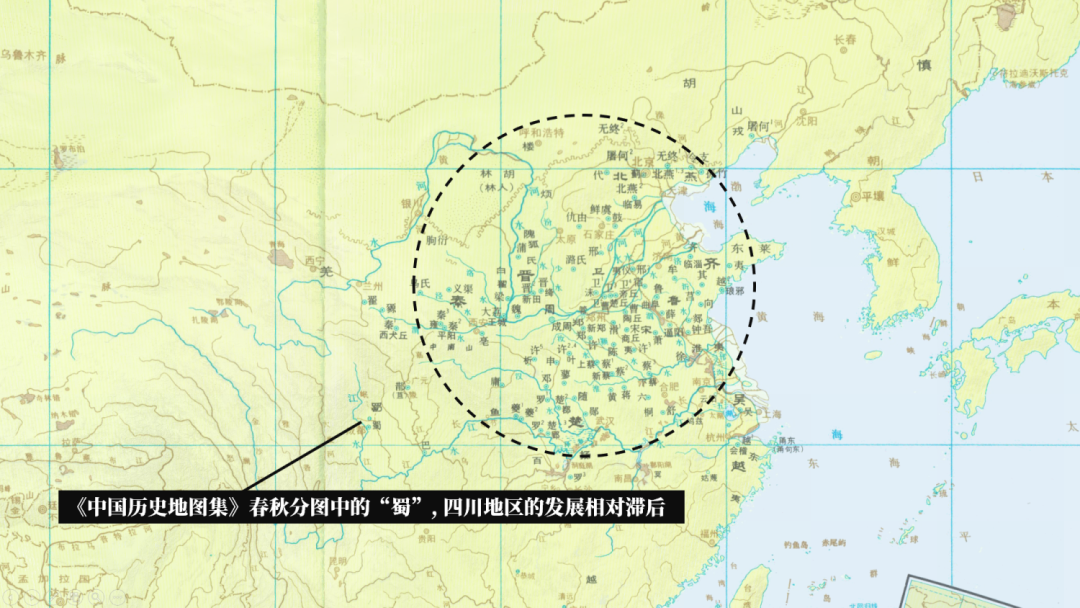

很多朋友知道,四大古文明都發(fā)源于相似的緯度,中國其實(shí)是相對(duì)年輕的一個(gè)。而就中國而言,中華文明興起時(shí)的核心區(qū)域是在中原地區(qū)。從《中國歷史地圖集》春秋分圖中我們就能看到,當(dāng)時(shí)以中原為中心,四周已經(jīng)有了大量的諸侯國,而古蜀國則孤零零地位于群山包圍的四川盆地之中,其發(fā)展相對(duì)滯后。

《中國歷史地圖集》春秋分圖

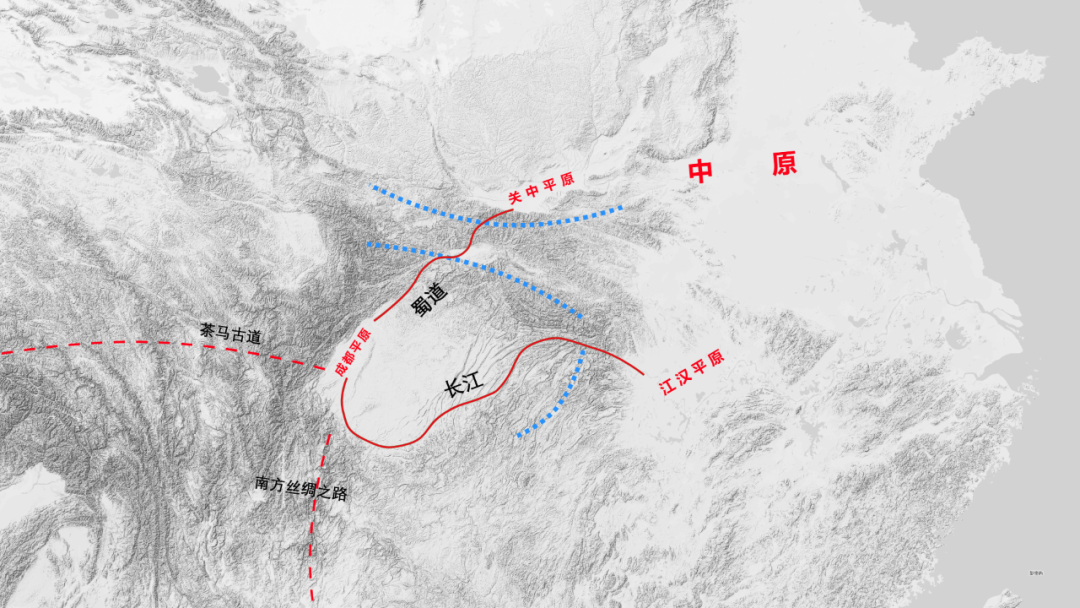

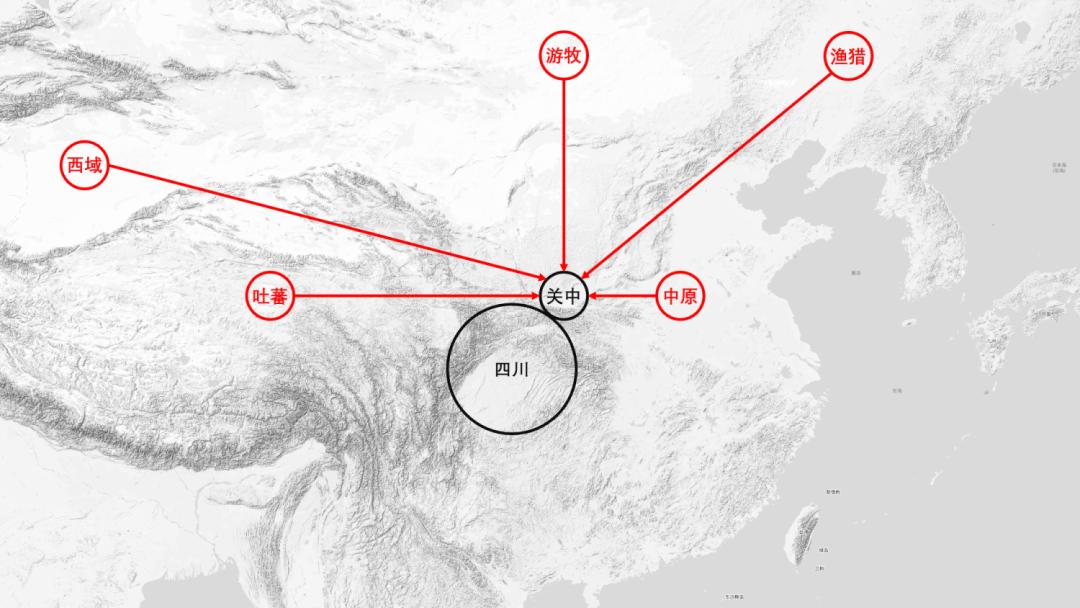

一個(gè)城市的發(fā)展需要優(yōu)越的自然環(huán)境,需要便利的交通條件,同時(shí)也需要?dú)v史機(jī)遇等各種因素。在不同的時(shí)代,城市發(fā)展所需的自然條件、交通條件以及歷史機(jī)遇又是不同的。在農(nóng)耕時(shí)代,成都平原自然環(huán)境優(yōu)越,適合古代農(nóng)業(yè)和傳統(tǒng)手工業(yè)的發(fā)展。四川盆地雖然相對(duì)封閉,但成都往北有蜀道到達(dá)關(guān)中平原,往東有錦江、岷江和長江連通江漢平原。這兩者能夠滿足古代生產(chǎn)力條件下,和中原核心區(qū)域進(jìn)行經(jīng)濟(jì)文化交流的需求。而盆地周圍的高山,又能保護(hù)四川地區(qū)少受戰(zhàn)亂的侵?jǐn)_。

成都平原的對(duì)外交通

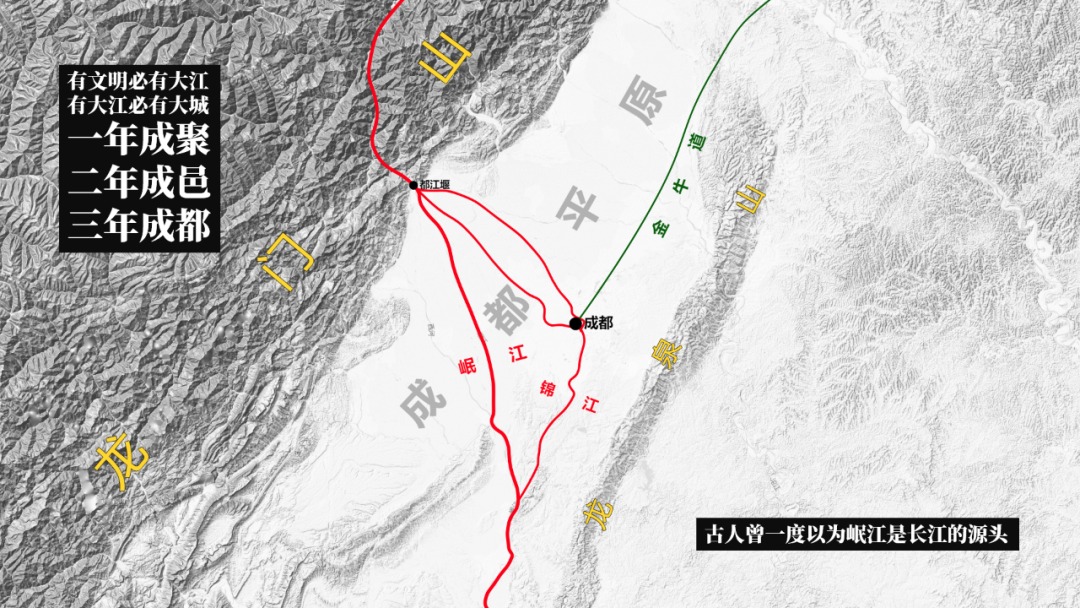

有文明必有大江,有大江必有大城。所謂一年成聚、兩年成邑、三年成都,這就是成都這座城市名稱的由來。作為年徑流量、年平均流量更大的長江支流,岷江曾一度被古人認(rèn)為是長江的源頭。不過也因此成都平原曾水患不斷,直到戰(zhàn)國時(shí)李冰修建都江堰,成都平原才真正地成為了天府之國,成都也因此迎來了在農(nóng)業(yè)時(shí)代的騰飛。

成都平原示意圖

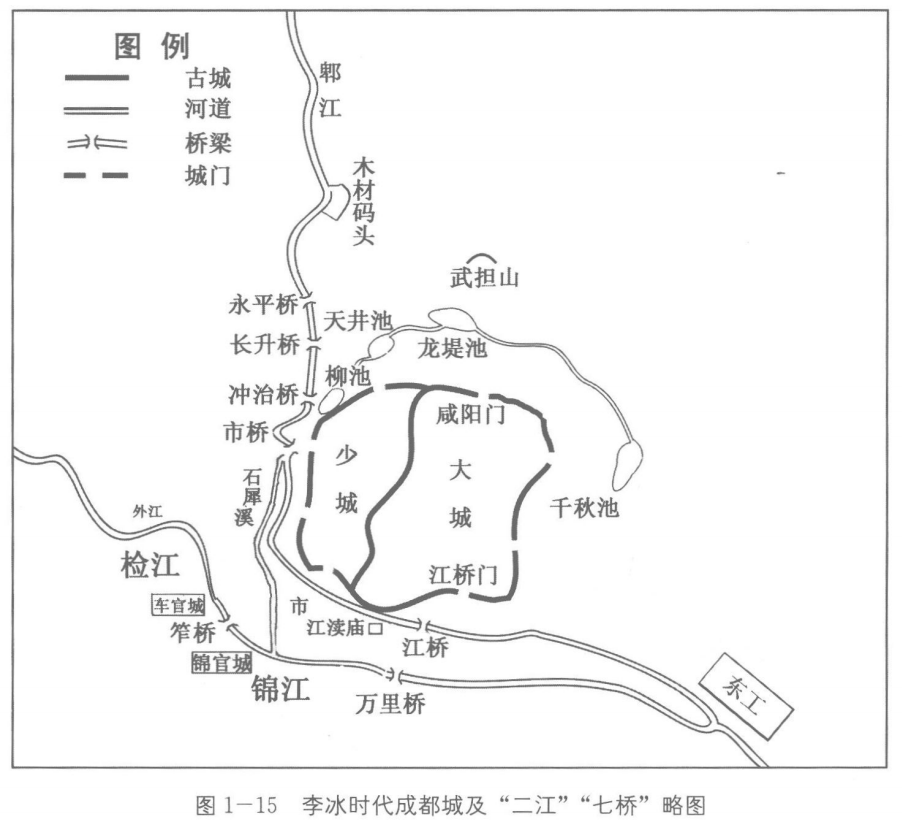

從寶墩文化起,成都的歷史有4500年;從金沙文化起,成都的歷史有3000年;從秦國筑城起,成都的歷史有2300年。公元311年,張儀、張若筑成都城,后來李冰又開鑿郫江、外江流經(jīng)成都,形成“兩江珥市”的格局。此后兩千年,成都的城市名稱從未改變,成都的城市中心從未改變。

《成都通史》中的秦代成都城歷史地圖

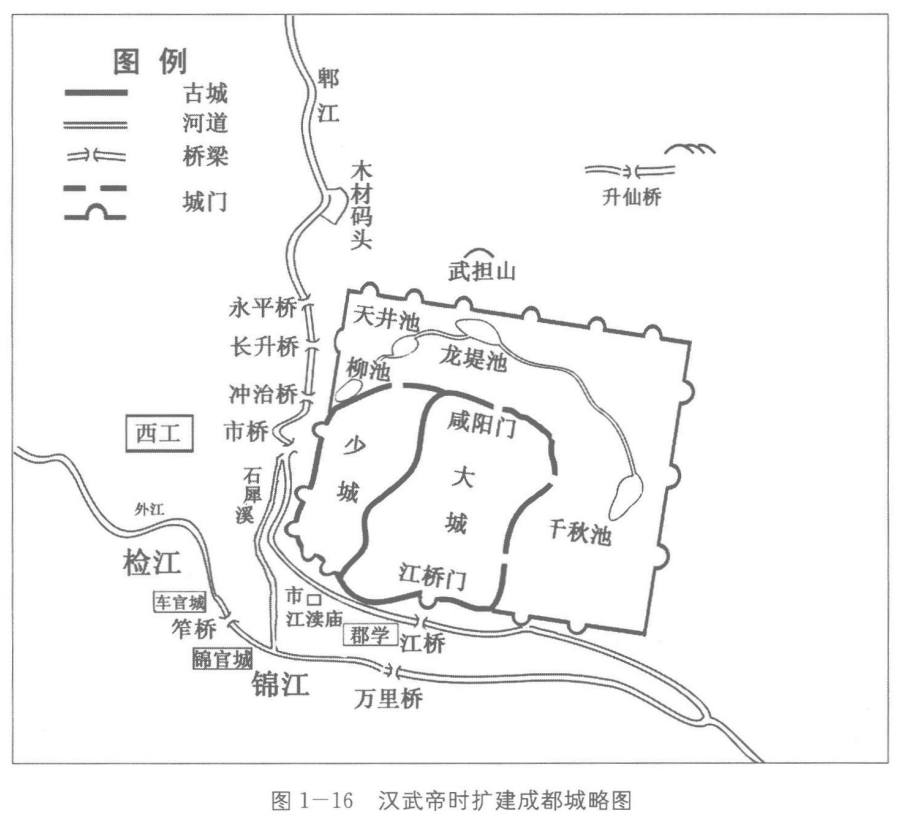

漢賦四大家中,司馬相如和揚(yáng)雄皆是成都人。漢代成都的經(jīng)濟(jì)文化進(jìn)一步發(fā)展,城市擴(kuò)大,西漢末期成都成為全國第二大城市,人口僅次于長安。兩江此時(shí)被通稱為“錦江”。

《成都通史》中的漢代成都城歷史地圖

蜀錦曾馳名天下,三國時(shí)期成都城西筑錦官城,成都由此得名“錦城”,織錦作坊所在地則被稱為“錦里”,這大概就是成都武侯祠旁著名景點(diǎn)錦里名稱的由來。

《成都通史》中的三國成都城歷史地圖

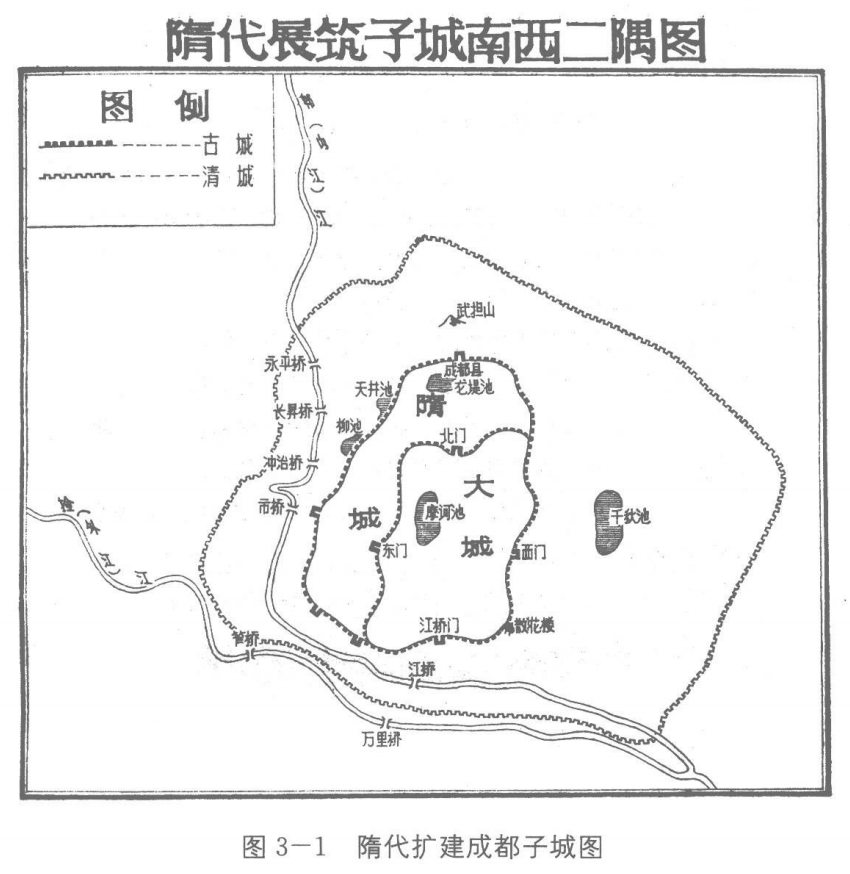

兩晉南北朝時(shí)期是中國前所未有的大動(dòng)亂時(shí)代。當(dāng)時(shí)的成都也被戰(zhàn)亂所破壞,出現(xiàn)了之一次長期衰退,至隋代時(shí)才得以復(fù)蘇,整個(gè)中國也到了秦漢之后又一個(gè)高峰的起點(diǎn)。

《成都通史》中的隋代成都城歷史地圖

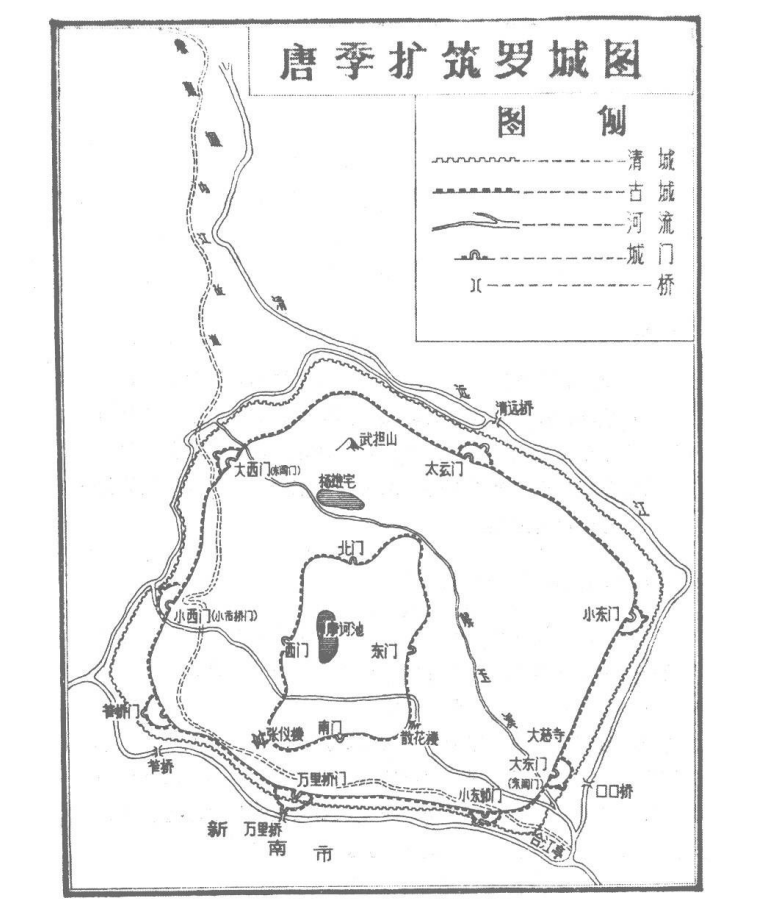

秦城之后,成都的城市格局延續(xù)了一千年。唐朝末年南詔數(shù)犯成都,對(duì)成都城造成了嚴(yán)重破壞,876年,時(shí)任成都尹、劍南西川節(jié)度使的高駢筑羅城。他使郫江改道。讓兩江形成環(huán)繞全城的護(hù)城河,又在合江亭處匯合,成都自此形成了“兩江抱城”的城市新格局,這一格局又延續(xù)千年直到解放前。

《成都通史》中的唐代成都城歷史地圖

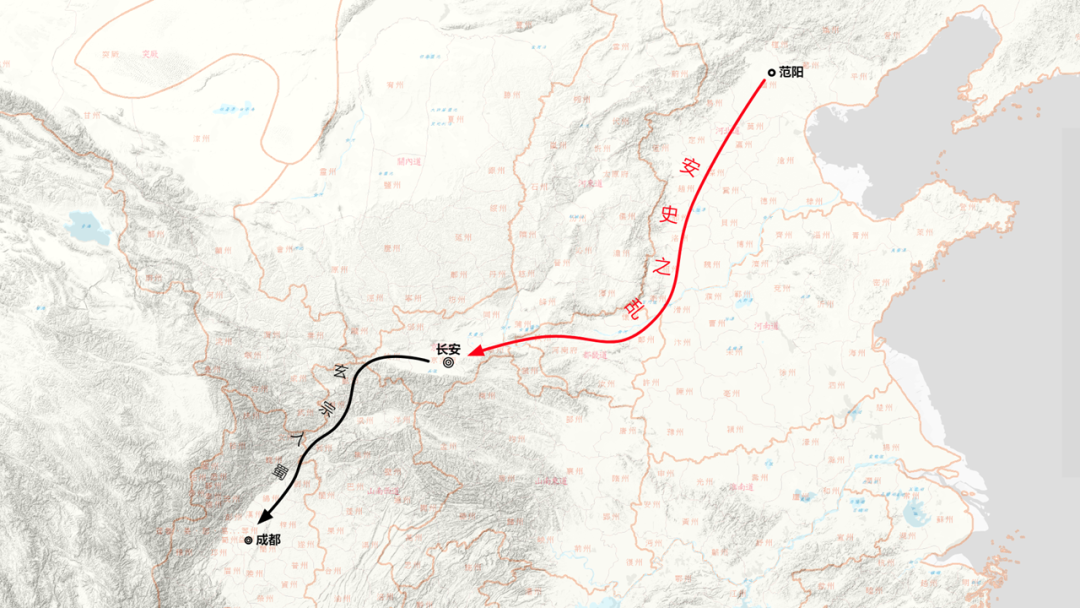

安史之亂是中國歷史上一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折點(diǎn),許多城市的命運(yùn)也由此改變。關(guān)中的日漸殘破,讓中國政治中心此后逐步北移,經(jīng)濟(jì)中心南移,西安這座城市由此衰落,而北京則冉冉升起。玄宗皇帝逃入四川后,成都被改稱為“南京”,隨之而來的,還有無數(shù)躲避戰(zhàn)亂的文人和工匠。成都在唐末、五代、兩宋期間,由于相對(duì)安定的環(huán)境和大量人口的南遷,反而得到了大發(fā)展,在當(dāng)時(shí)和揚(yáng)州并稱為“揚(yáng)一益二”,天府之國成為成都的專稱。

安史之亂和玄宗入蜀示意圖,基于臺(tái)灣中研院“中華文明時(shí)空基礎(chǔ)架構(gòu)”之唐代741年地圖繪制。

秦、漢、唐時(shí)期,中國的政治中心都在關(guān)中平原,關(guān)中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、文化也非常發(fā)達(dá)。但關(guān)中易受多個(gè)方向的威脅,四川地區(qū)靠近關(guān)中,易于和政治、文化中心交流,又相對(duì)安定,是秦漢統(tǒng)一全國以及唐末藩政割據(jù)時(shí)唐王朝賴以仰仗的大后方。

關(guān)中和四川的緊密關(guān)系示意圖

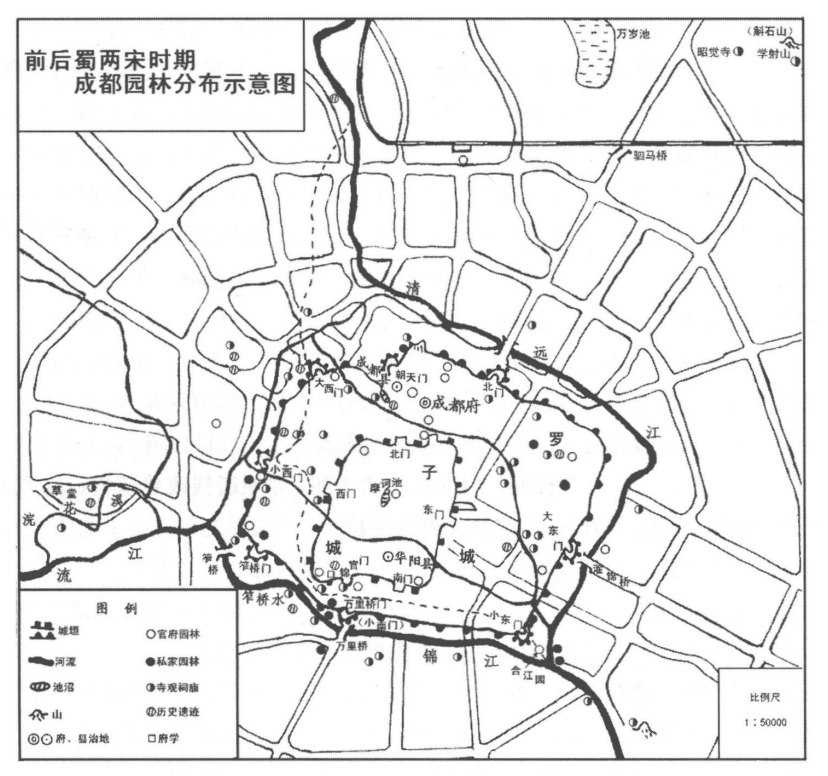

在前后蜀時(shí)期,當(dāng)時(shí)的成都?xì)夂驕貪櫍闯渑妫藗冇珠_渠筑堰,使得城內(nèi)河渠縱橫,成為了一個(gè)“水城”。當(dāng)時(shí)城內(nèi)有解玉溪、金水河及眾多小水渠;城外有錦江、清遠(yuǎn)江;城內(nèi)外有摩訶池、江瀆池、萬歲池等湖泊。作為前后蜀都城,皇親貴胃們又遍植花木,廣建園林寺觀,成都因此被稱為“蓉城”。

《成都通史》的成都園林歷史地圖

在這段歷史巔峰期,南宋川陜四路巔峰人口有1330多萬,成都府路占比超過40%。北宋時(shí)四川曾一度占全國財(cái)政收入的三分之一,堪比現(xiàn)今北上廣之和。成都的絲織、造紙、瓷器、印刷、茶葉等聞名天下,還出現(xiàn)了最早的紙幣“交子”。

許多文人墨客更是慕名而來,留下諸多描述當(dāng)時(shí)繁華光景的文學(xué)作品。比如南宋的李良臣就曾經(jīng)這樣寫到:

成都,西南大都會(huì),素號(hào)繁麗。萬井云錯(cuò),百貨川委,高車大馬決驟乎通逵,層樓復(fù)閣,蕩摩乎半空。綺彀畫容,弦索夜聲,倡優(yōu)歌舞,娥?b靡曼,裙聯(lián)袂屬。奇物異產(chǎn),瑰琦錯(cuò)落,列肆而班市。黃塵漲天,東西冥冥。窮朝極夕,顛迷醉昏,此成都所有也。

詩人杜甫長居成都期間,留下了諸多膾炙人口的千古名句:

錦江春色來天地,玉壘浮云變古今。

《登樓》

窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船。

《絕句》

錦城絲管日紛紛,半入江風(fēng)半入云。

此曲只應(yīng)天上有,人間能得幾回聞。

《贈(zèng)花卿》

而南宋詩人陸游,更是毫不吝嗇地夸贊當(dāng)時(shí)成都的秀美景色:

當(dāng)年走馬錦城西,曾為梅花醉似泥。

二十里中香不斷,青羊?qū)m到浣花溪。

《梅花絕句》

雨過荒池藻荇香,月明如水浸胡床。

天公作意憐羈客,乞與今年一夏涼。

《江瀆池納涼》

倚錦瑟,擊玉壺,吳中狂士游成都。

成都海棠十萬株,繁華盛麗天下無。

《成都行》

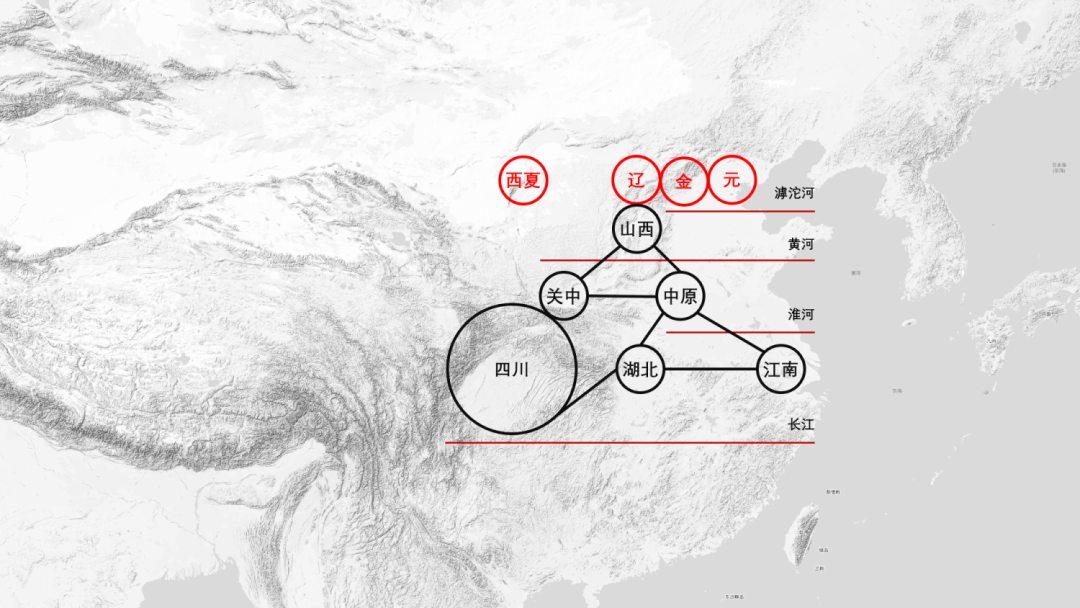

兩宋時(shí)期中國長期受到北方遼、金、元和西夏的威脅,但直到元代重修南北向的大運(yùn)河前,滹沱河、黃河、淮河、長江等東西向的河流一直都是兩宋軍事防御的根本所在。河防重在爭奪中上游地區(qū),如山西,關(guān)中、四川等,所以四川地區(qū)政治軍事地位依然重要。不過也因此,四川從大后方成為了宋元戰(zhàn)爭的國防之一線,如同歷史上中原地區(qū)和關(guān)中地區(qū)一樣,遭受到了戰(zhàn)爭的慘重破壞,為后來成都的衰落埋下伏筆。

兩宋中國的國防形勢示意圖

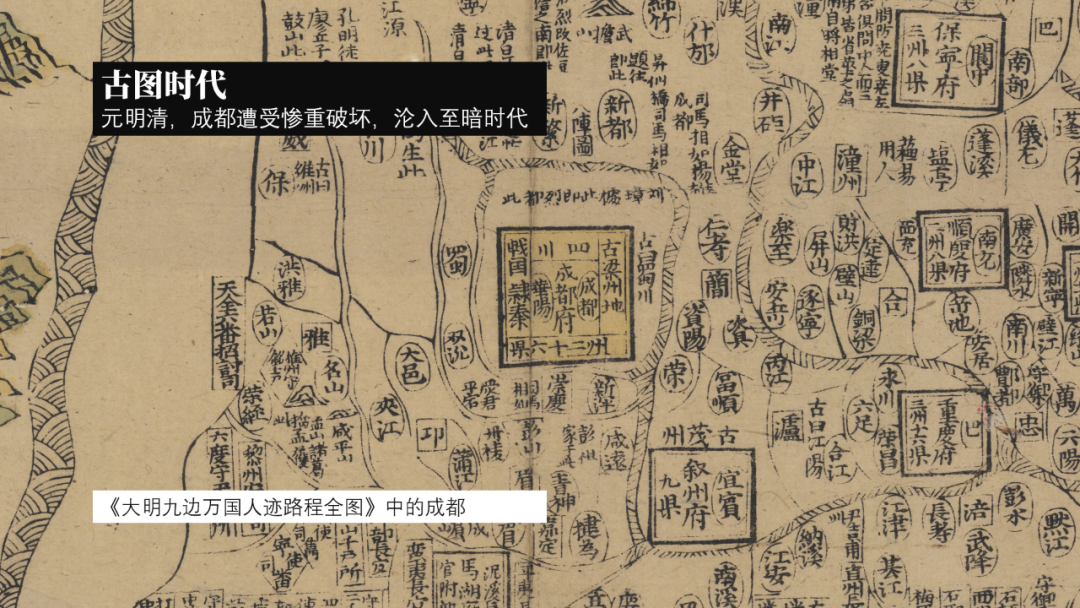

古圖時(shí)代

在經(jīng)歷唐末、五代和兩宋時(shí)期的輝煌之后,四川地區(qū)先后遭遇了宋元戰(zhàn)爭、元末農(nóng)民戰(zhàn)爭、明末李自成入川、張獻(xiàn)忠入川、清軍入川、三藩之亂等戰(zhàn)亂的慘重破壞,使得成都城數(shù)次被毀。氣候變化也導(dǎo)致城內(nèi)外湖泊逐漸萎縮干涸,宋朝頂峰時(shí)人口千萬的四川地區(qū),到了清兵入川時(shí),能統(tǒng)計(jì)到的人口居然不足十萬。當(dāng)時(shí)成都城內(nèi)屋舍盡毀、草木叢生、麋鹿游走、猛虎橫行,入城的清兵只好住在城墻之上。曾經(jīng)富庶的四川成了中國虎患最嚴(yán)重的地區(qū),直到后來“湖廣填四川”才逐步恢復(fù),這大概是成都?xì)v史上的至暗時(shí)代。

除戰(zhàn)亂的破壞外,元、明、清三代,成都遠(yuǎn)離政治中心北京、經(jīng)濟(jì)中心江南、交通樞紐京杭大運(yùn)河,此后南北之爭基本沿著這一線展開,四川盆地的政治和國防價(jià)值因此大大減弱。成都失去了往昔的經(jīng)濟(jì)和文化地位,且無力恢復(fù),這是成都繼兩晉南北朝之后,第二次的長期衰退,而且時(shí)間更長。

元明清時(shí)成都與政治中心、經(jīng)濟(jì)中心和交通樞紐關(guān)系示意圖

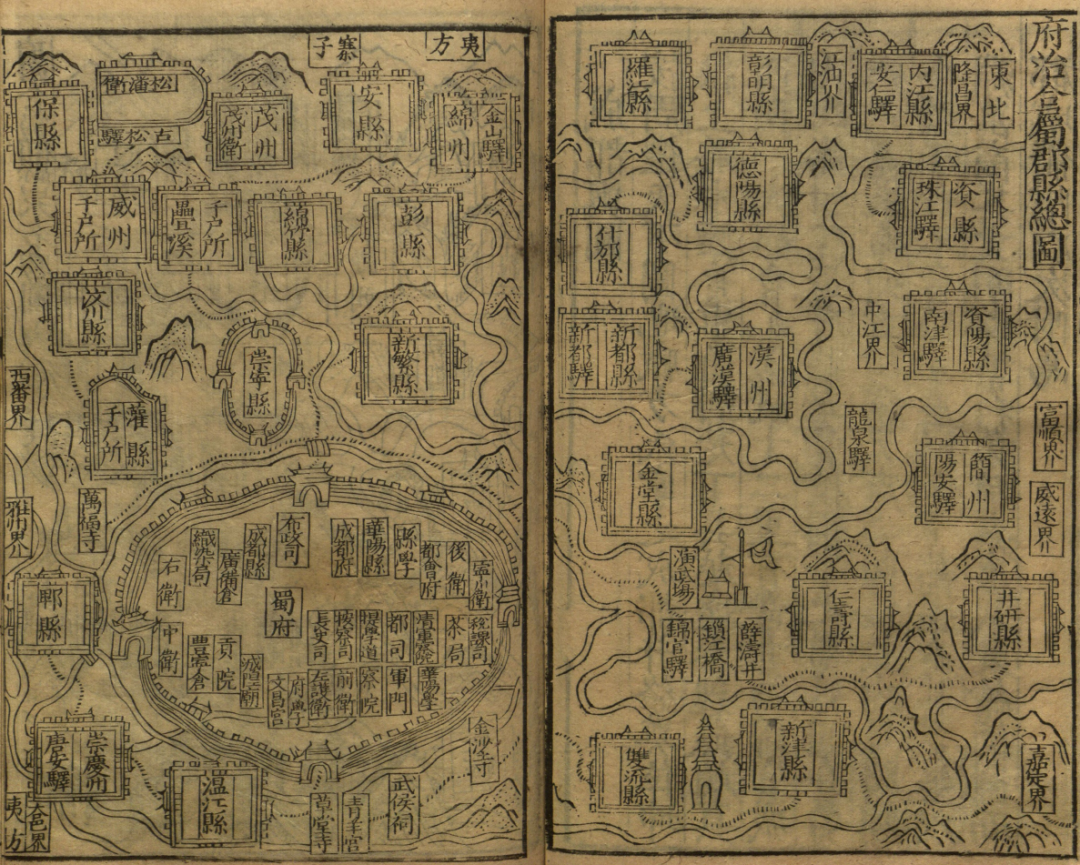

不過明清時(shí)期倒是留下了一些寶貴的成都地圖,所以我將這個(gè)時(shí)代,稱為古圖時(shí)代。比如在明朝天啟年間《成都府志》中,就存有數(shù)張寶貴的地圖。明洪武4年(1371年),李文忠在宋元城墻的基礎(chǔ)上重新修筑磚制新城,磚城基礎(chǔ)寬約8米 , 高約11米,城門四座,均建有甕城。

在《府治合蜀郡縣山水名勝圖》中,我們能夠看到城內(nèi)東西各有成都、華陽兩縣,兩縣共治省城成都。華陽縣建制于唐初,縣治直到解放后才從成都城內(nèi)遷到現(xiàn)在人們所熟知的華陽片區(qū)附近,上世紀(jì)60年代并入了雙流縣。

《府治合蜀郡縣山水名勝圖》

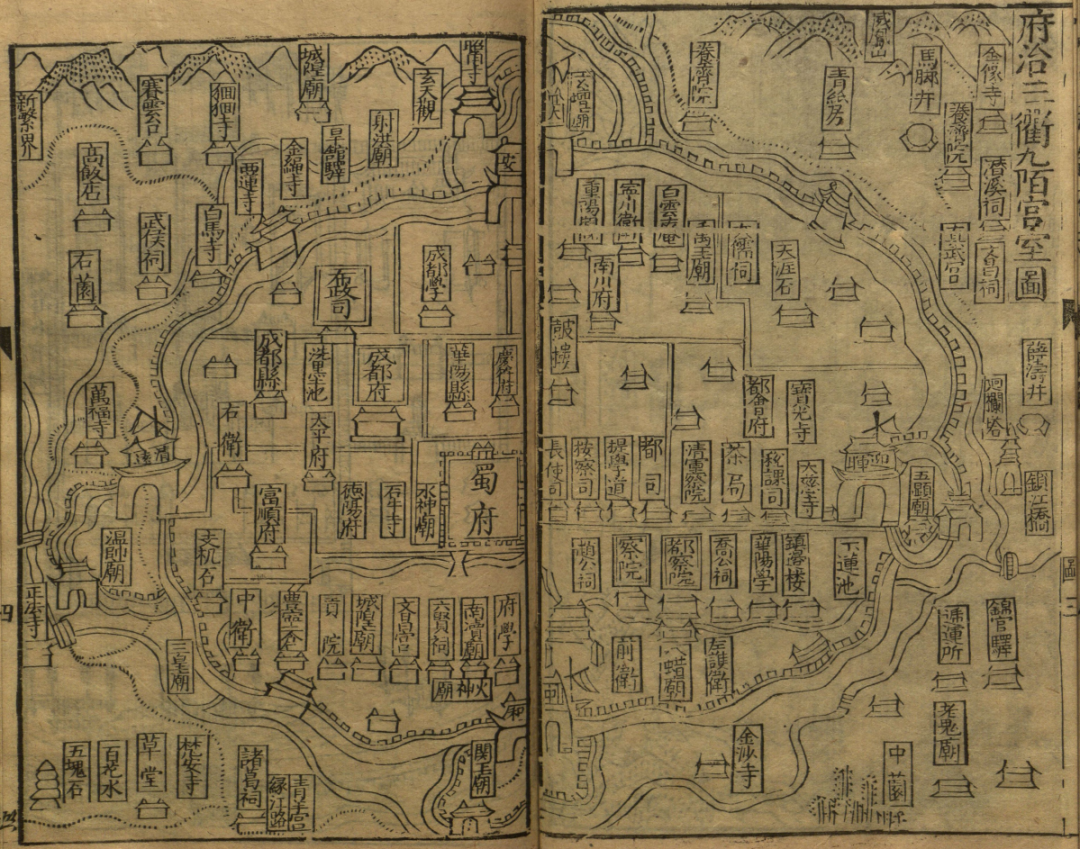

《府治三衢九陌宮室圖》則是現(xiàn)存最早的成都城市地圖。圖中最顯眼的莫過于城中心的蜀王府,也就是成都老百姓口中的“皇城”。蜀王府規(guī)模龐大,是明代藩王府中最富麗宏偉的一座,北起東西御河,南到紅照壁,東至東華門,西達(dá)西華門,周長2500多米,面積38公頃多,其大小堪比故宮。

《府治三衢九陌宮室圖》

除了這些 *** 建筑外,城中還有大量不輸于當(dāng)時(shí)南京和北京的宗教建筑。

成都的宗教建筑歷史悠久,昭覺寺、大慈寺在唐宋之際已是香火鼎盛,圖中還有金像寺、金沙寺、金繩寺、西蓮寺、白馬寺、梵安寺、正法寺、萬壽寺、青羊?qū)m、真武宮、重陽觀、寶光寺、白云庵等;有供奉俗神和其它外來宗教的, 如城隍廟、南瀆廟、五顯廟、火神廟、關(guān)王廟、溫帥廟、玄壇廟、 *** 寺等;有祭祀圣賢的, 如禹王廟、諸葛祠、武侯祠、射洪祠、鄉(xiāng)賢名宦祠、六賢祠、趙公祠、喬公祠、大儒祠、潛溪祠、文昌祠等。

后來《成都府志》中為此寫到,“蜀城敝久, 今則補(bǔ)舊增新。樓閣壯麗, 雉堞雄嚴(yán)。屹然, 天府之勝矣!”。

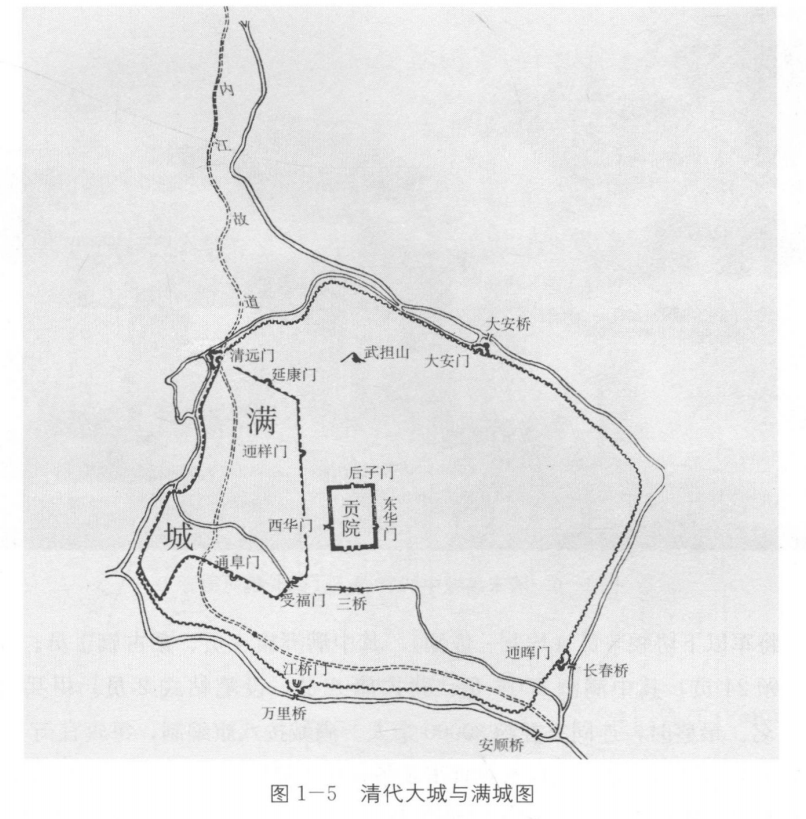

不過剛恢復(fù)一點(diǎn)元?dú)獾某啥迹诿髂┣宄踉俅螝в趹?zhàn)火。因?yàn)槌鞘幸呀?jīng)徹底成為廢墟,又沒有人口,所以清初成都城的重建前后耗時(shí)上百年。到了乾隆四十八年(1783年),時(shí)任四川總督的福康安奏請(qǐng)皇帝撥巨資徹底重修了成都城墻。據(jù)載新城周長約22.8公里,寬約5.5米,高約9米。

《成都通史》中的清代成都城歷史地圖

清代成都城在秦代少城的遺址之上,修筑有專供八旗駐軍及家眷使用的滿城,城內(nèi)有許多的胡同,到了民國后才允許百姓自由進(jìn)出。如今成都的知名景點(diǎn)寬窄巷子,就是在滿城遺跡的基礎(chǔ)上新建的。

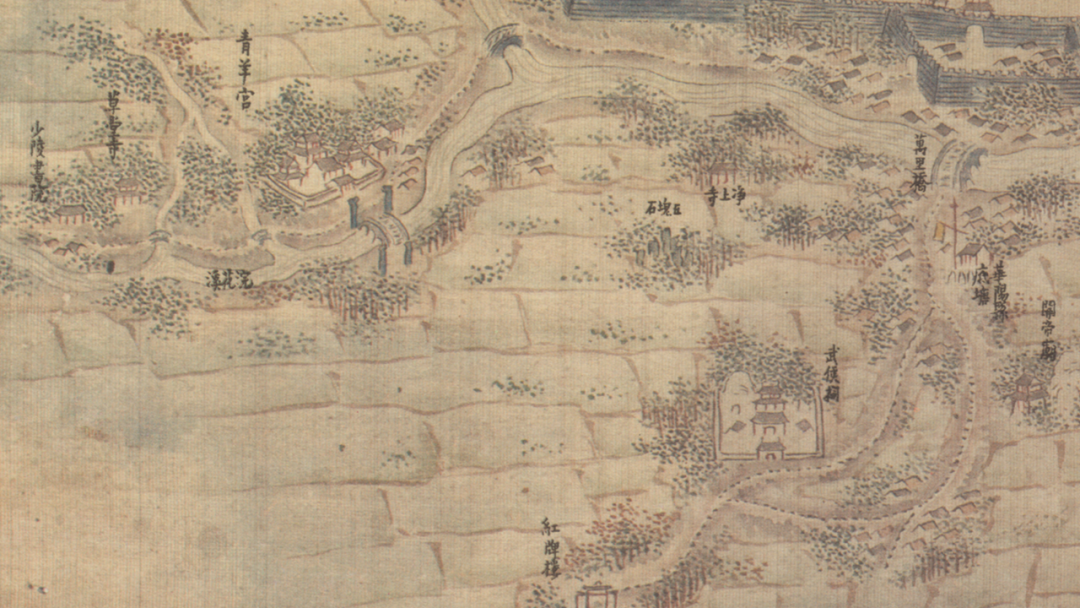

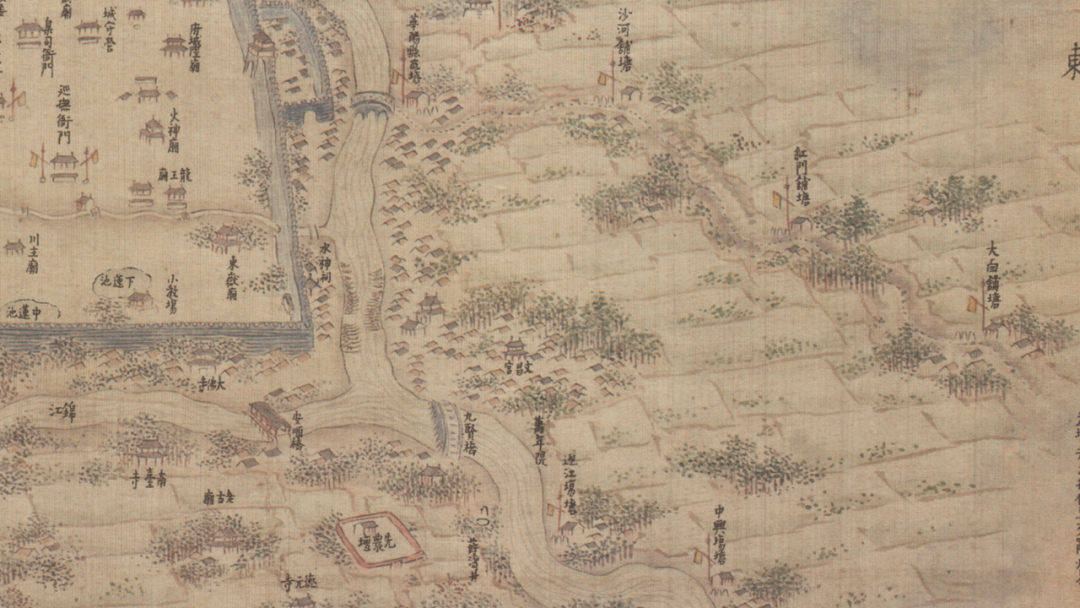

清乾隆年間的《四川全圖》,由當(dāng)時(shí)的宮廷畫家董邦達(dá)繪制,其中有一張《四川成都府附郭成都縣、華陽縣》地圖,讓我們看到了清中期成都城的樣子。此圖雖看起來似圖似畫,卻是乾隆初年用兵金川所制,標(biāo)注有四川各縣的城防兵力和倉儲(chǔ)錢糧,是古代的“軍事地圖”,不過此圖應(yīng)繪制于重修城墻之前。

《四川全圖》中的成都

和前圖相比,此時(shí)用于科舉考試的貢院已經(jīng)改到了蜀王府內(nèi);蜀王府西側(cè)到城墻間。城外的成都市知名建筑九眼橋,在明朝地圖中尚標(biāo)注為鎮(zhèn)江橋,此時(shí)則注為九賢橋。

明朝時(shí)城內(nèi)外的廟宇不少已消失不見,多處地名已經(jīng)和現(xiàn)今高度相似,如城內(nèi)的文殊院、北較場、提督衙門、鹽道衙門,城外的武侯祠、紅牌樓、青羊?qū)m、浣花溪、草堂寺、萬里橋、安順橋、薛濤井、沙河鋪、九里堤、駟馬橋、昭覺寺、天回鎮(zhèn)等。

此時(shí)成都已經(jīng)在戰(zhàn)亂后再一次恢復(fù)回來,雖然早已不復(fù)當(dāng)年繁華,但千年古城依然在。正如后來1933年川大圖書館收藏到這套散落民間的《四川全圖》時(shí),所寫的序言一樣:

閱者可觀國家之盛衰、山川之險(xiǎn)要、地理之沿革、制度之變遷。

近圖時(shí)代

從農(nóng)業(yè)時(shí)代到工業(yè)時(shí)代,世界在不斷發(fā)展,而中國也將注定改變。在新的歷史機(jī)遇面前,許多城市的命運(yùn)殊途。好比上海,當(dāng)海洋時(shí)代殖民者的堅(jiān)船利炮打開國門后,在短短幾十年里它就從一個(gè)縣城發(fā)展成了中國之一大城市,也因此成了抗日戰(zhàn)爭期間,中日兩軍反復(fù)糜戰(zhàn)的戰(zhàn)場。到了近代,曾經(jīng)“門泊東吳萬里船”的成都,只是一座深處四川盆地之中,陸上不通鐵路,水上不能航行輪船,水陸交通皆不便的內(nèi)陸城市。

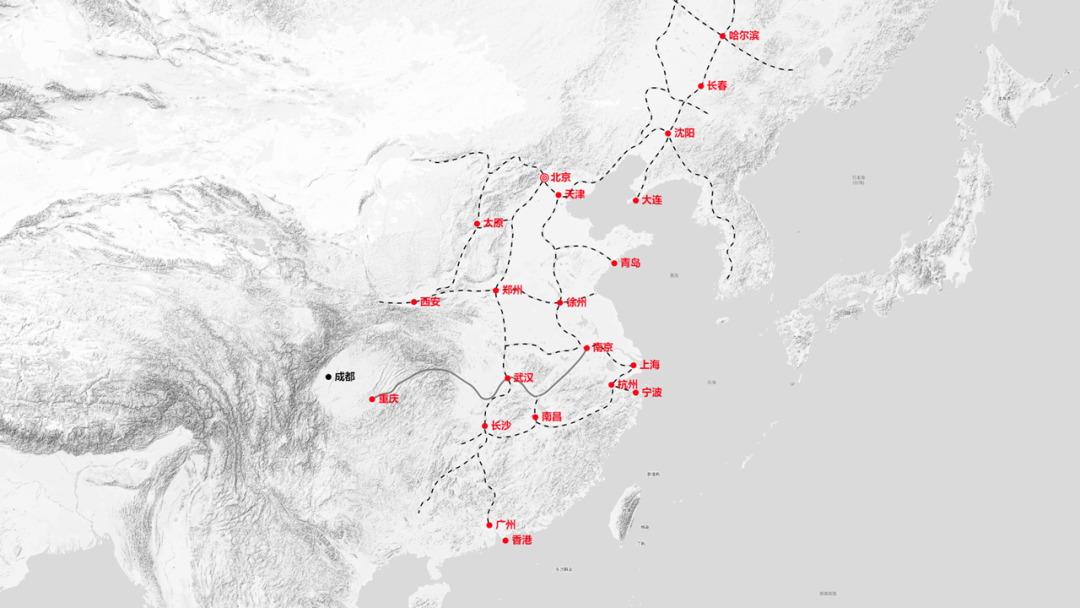

此時(shí)的成都,即比不上北京、南京這樣的都城;又沒有上海、天津、廣州、香港、青島、大連等沿海城市的區(qū)域優(yōu)勢;也不如東北背靠蘇俄的哈爾濱、長春和沈陽,內(nèi)陸九省通衢的武漢等城市;甚至不如省內(nèi)兄弟,坐擁長江航運(yùn)之利,抗戰(zhàn)時(shí)作為陪都的重慶。此時(shí)的中華大地風(fēng)起云涌,戰(zhàn)亂不斷,成都在這一時(shí)期并沒有什么顯著的發(fā)展,城區(qū)范圍基本還是在兩江抱城的歷史格局之中,進(jìn)入了一個(gè)蟄伏時(shí)代。

一個(gè)簡單的民國鐵路示意圖

清末法國人馬尼愛游歷成都時(shí)曾這樣寫到當(dāng)時(shí)成都的落后,這也是當(dāng)時(shí)落后的中國,許多古老城市的縮影:

所經(jīng)房屋,穢敗摧朽,如人身之患 *** 風(fēng),無一塊兒好肉,甚至誤入不同之巷,時(shí)須跨過垃圾之堆。街道既不合縫,又極滑達(dá),經(jīng)行其上,跌撞不止一次。沿途臭氣撲人,飽嘗滋味。

清末的成都,已經(jīng)遠(yuǎn)不如李良臣和陸游作品中的那個(gè)成都,但即便如此,成都依然在慢慢的融入這個(gè)世界,開始艱難的現(xiàn)代化過程。清末新政后,周善培在成都新辦警察,開始整頓成都衛(wèi)生,據(jù)稱:

街道無渣滓,街道無死鼠死貓,殺房盡移城外,戮人移于蓮花池,街邊尿缸一律填平,各街茅房改良盡善,病死豬不準(zhǔn)入城,旅棧填窗通空氣,認(rèn)真修理陰溝,井邊不許淘米洗衣,染坊臭水不準(zhǔn)亂傾,街上不準(zhǔn)喂豬。

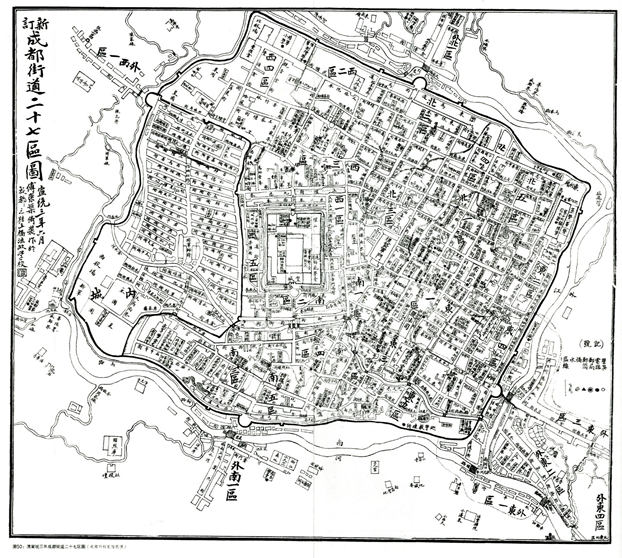

在1911年出版的《新訂成都二十七區(qū)圖》中,相比前圖我們已經(jīng)可以看到無數(shù)的變化。當(dāng)時(shí)成都已經(jīng)新增了許多的街道和近現(xiàn)代設(shè)施,按警察安防被分為二十七個(gè)區(qū),城外也有了若干個(gè)區(qū),人口則應(yīng)在30萬以上。很多現(xiàn)今成都的地名都能在圖中找到,如梨花街、西御街、寧夏街、指揮街、走馬街、東大街、漿洗街、上西順城街等。

1911年《新訂成都二十七區(qū)圖》

城內(nèi)已經(jīng)有了幼兒園、近代小學(xué)堂、女子中學(xué)、高等學(xué)堂、醫(yī)院、警察局、消防隊(duì)、工廠、公司、新式商場、銀行、郵政局、外國領(lǐng)事館、教堂等。據(jù)載當(dāng)時(shí)街道上有路燈,生活有自來水,街面干凈整潔,路上有警察巡邏,城防有新軍,對(duì)外通訊可以使用電報(bào),城內(nèi)通訊可以使用 *** 。滿城內(nèi)則依然封閉,缺乏近現(xiàn)代化設(shè)施,而皇城則在科舉取消后,開始新建多所學(xué)堂。

不過在抗日戰(zhàn)爭這一民族存亡的生死時(shí)刻,四川盆地作為大后方,再次凸現(xiàn)出了它巨大的國防價(jià)值。而國防價(jià)值必將帶來政治、經(jīng)濟(jì)地位的提升,只要解決交通問題,成都平原優(yōu)越的自然條件又將再次助推成都的復(fù)興。

在抗戰(zhàn)中,日軍始終沿著海路、鐵路、長江等交通線發(fā)動(dòng)進(jìn)攻

成都雖然從清末即開始新辦公路,不過由于清末和民國初年的亂局并未有什么大的進(jìn)展。在1931年前,成都只有成灌、成簡等幾條里程極短的公路。抗日戰(zhàn)爭戰(zhàn)爭爆發(fā)后,當(dāng)時(shí)同屬四川的成渝兩地政治地位迅速提高,1934年,國民 *** 下令緊急搶通四川到云南、湖北、湖南、陜西幾省公路。

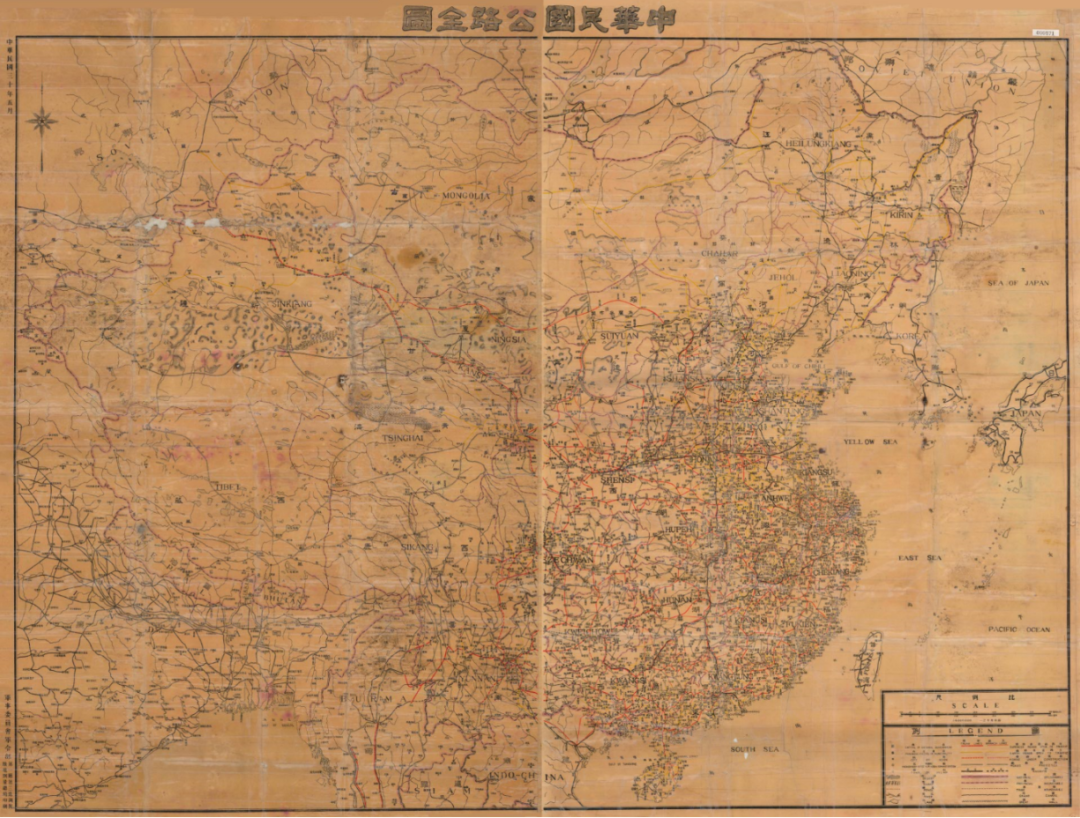

1941年《中華民國公路全圖》

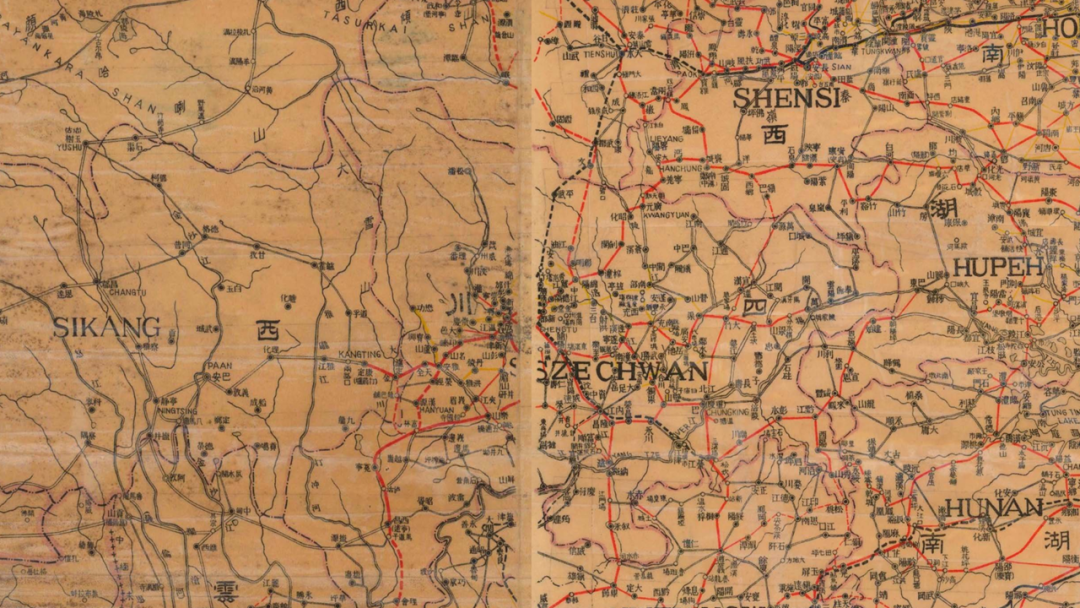

蜀道難,難于上青天。可在無數(shù)筑路工人的付出和犧牲下,僅僅過了兩年,川陜公路等出川要道就被紛紛搶通,保證了蘇聯(lián)和美國的援助物資能夠從南北兩個(gè)方向暢通無阻的運(yùn)往大后方。在1941年的《中華民國公路全圖》中,已經(jīng)可見成都建好了大量公路,交通得以改善,只是計(jì)劃中的成渝鐵路和寶成鐵路(圖中到天水),則因?yàn)閼?zhàn)事變得遙遙無期。此后大量人口和工業(yè)得以順利內(nèi)遷四川,成都人口迅速增長。

《中華民國公路全圖》中的成都

抗戰(zhàn)中成都更是修建了多個(gè)機(jī)場,是抗戰(zhàn)中盟軍在國內(nèi)最重要的空軍戰(zhàn)略基地,可起降B-29轟炸機(jī)直接轟炸日本。飛機(jī)的出現(xiàn),打破了群山和海洋的阻隔。這似乎也冥冥之中,為成都后來成為全國第四大的空港之城,以及擁有成飛等諸多航空產(chǎn)業(yè)打下了基礎(chǔ)。

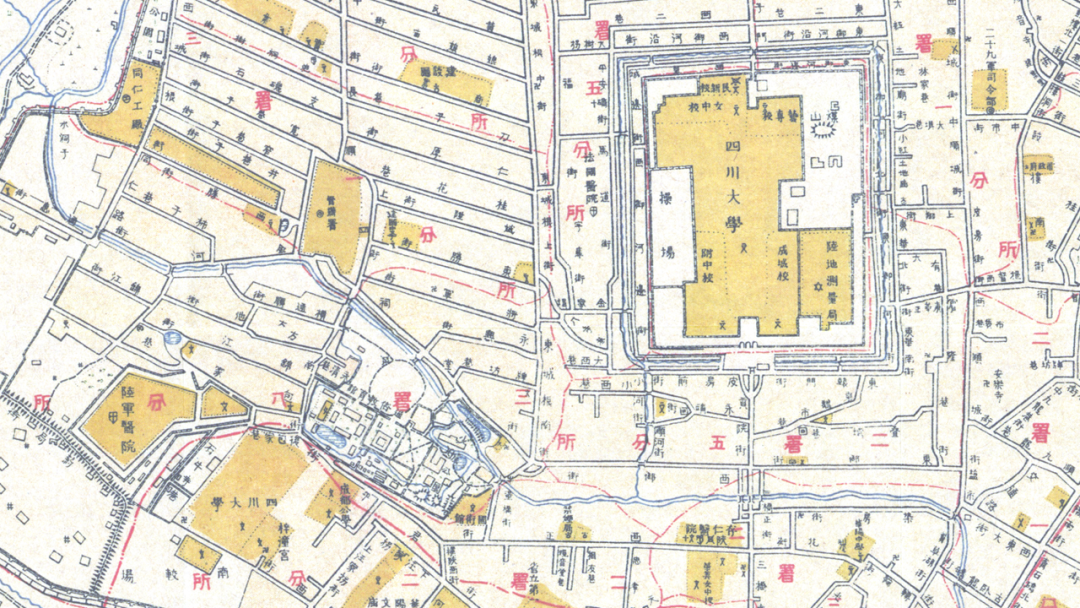

1933年《成都街市圖》

不過進(jìn)入近現(xiàn)代后,城市的發(fā)展除了交通,還需要大量的科技人才。近代以來成都陸續(xù)興辦了多所高等院校。比如從1896年四川中西學(xué)堂成立至今,四川大學(xué)已有百年歷史。在抗戰(zhàn)爆發(fā)前的1927年,四川五大專門學(xué)校正式合并組建了公立四川大學(xué)。1931年,國立成都大學(xué)、國立成都師范大學(xué)、公立四川大學(xué)又合并為國立四川大學(xué)。在1933年《成都街市圖》中,我們就能看到曾經(jīng)在蜀王府中辦學(xué)的四川大學(xué)。

《成都街市圖》中的四川大學(xué)

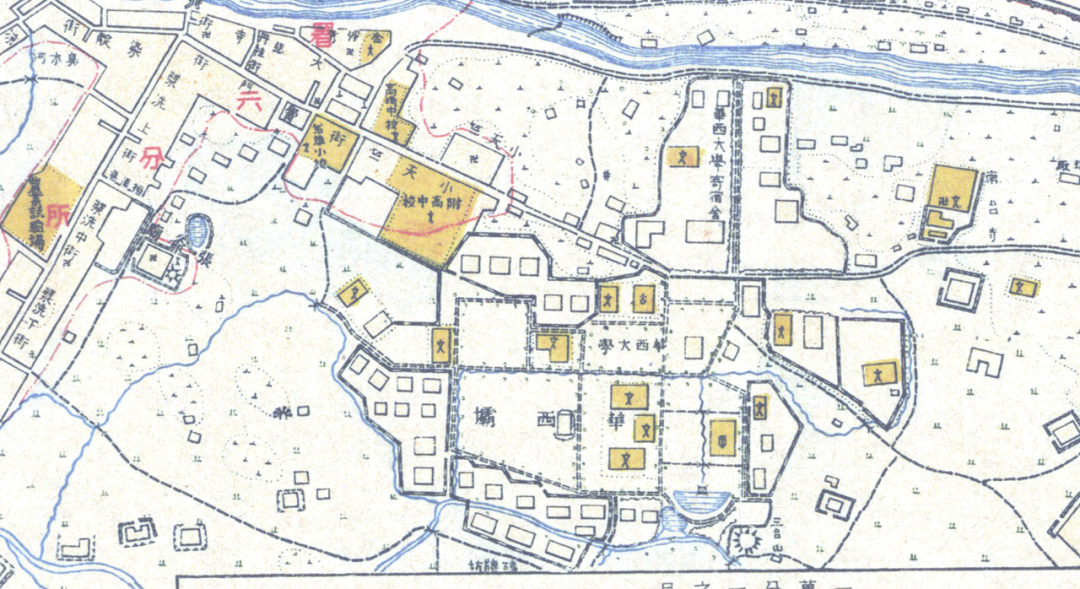

后來并入川大的華西大學(xué)則于1910年正式開學(xué)。其在華西壩的建筑群可以在圖中下方找到。

《成都街市圖》中的華西大學(xué)

不過這張地圖還無法看到四川大學(xué)望江校區(qū)。在1939年,面對(duì)嚴(yán)峻的戰(zhàn)爭形勢,當(dāng)時(shí)的國立四川大學(xué)南遷到峨眉辦學(xué),直到1943年抗戰(zhàn)形勢好轉(zhuǎn)后才遷返成都,校址也搬遷到現(xiàn)在的紅瓦寺一帶。在1948年的《成都市郊圖》中,我們就能找到望江樓附近的四川大學(xué)校址。

《成都市郊圖》中的四川大學(xué)望江校區(qū)

而在1945年《成都市及郊外地圖》中,我們還能找到更多關(guān)于成都的城市記憶。

1945年《成都市及郊外地圖》

比如在城西我們就能找到“光華大學(xué)”。1938年,原本在上海的光華大學(xué)因抗戰(zhàn)內(nèi)遷,建立了光華大學(xué)成都分部。抗戰(zhàn)勝利光華大學(xué)遷回原址,成都分部就成了西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的前身。

現(xiàn)圖時(shí)代

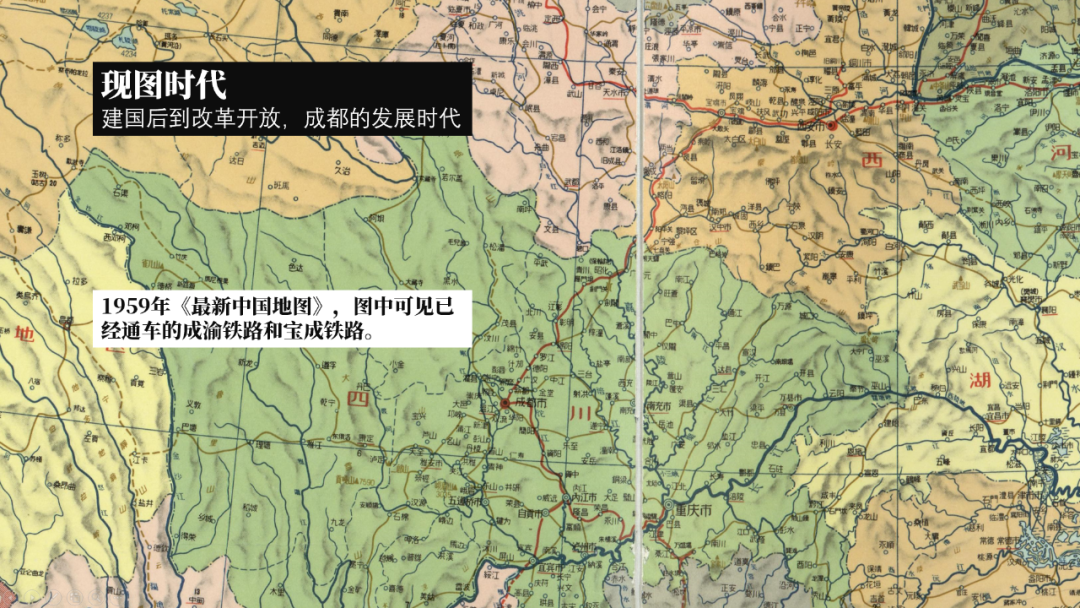

1949年10月,新中國成立后國家百廢待興,西南地區(qū)還尚未解放。不過到了1950年6月,成渝鐵路已經(jīng)全線開工,從1903年開始規(guī)劃,歷時(shí)近50年位未鋪一條鐵軌的成渝鐵路,到了1952年6月即竣工,是新中國成立后建成的之一條鐵路。當(dāng)年7月,成渝鐵路正式開通,火車北站正是此時(shí)投入運(yùn)營。就在當(dāng)月,橫跨秦嶺、大巴、劍門天險(xiǎn)的寶成鐵路開工,到1956年通車,一時(shí)天塹變通途。

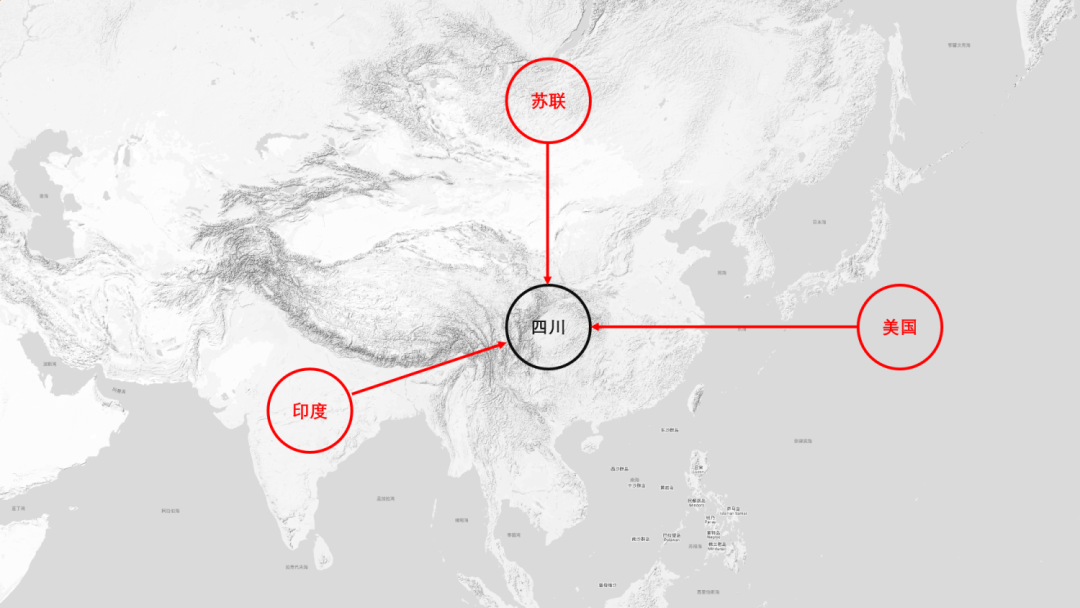

建國后我國的國防形式依然惡劣,曾經(jīng)在北方受到蘇聯(lián)的長期威脅,現(xiàn)在則和美國摩擦不斷,印度也在慢慢崛起。我國建國后也的確和這三個(gè)國家都發(fā)生過戰(zhàn)爭或者軍事沖突。四川盆地獨(dú)特的地理?xiàng)l件,保證了它可以給予北方、沿海和 *** 地區(qū)足夠的支撐,因此需要繼續(xù)長期承擔(dān)大后方的歷史責(zé)任,這注定了成都會(huì)再一次迎來發(fā)展,這是成都的發(fā)展時(shí)代。

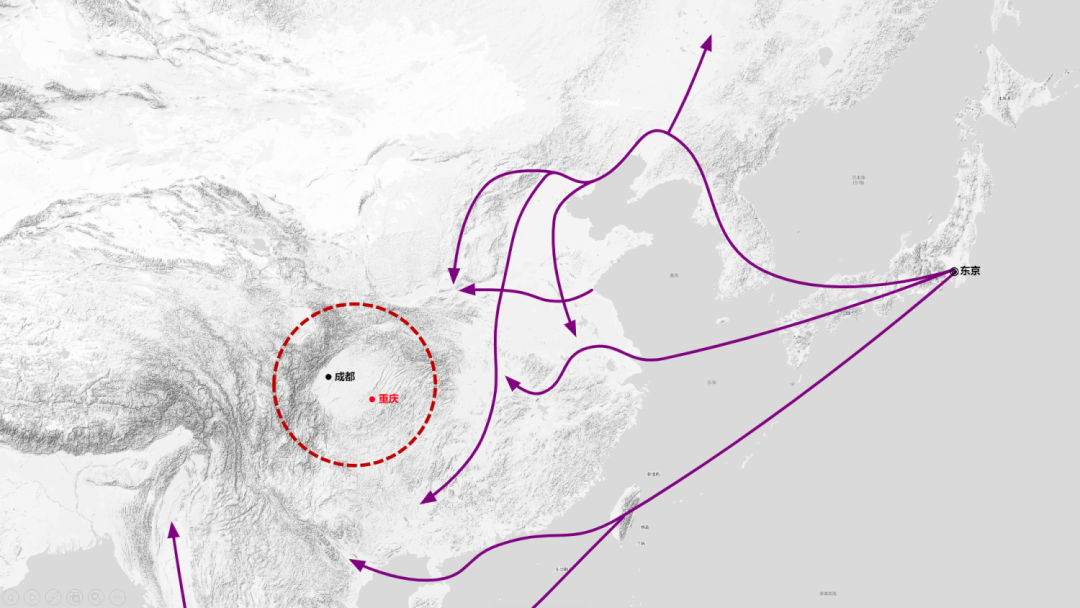

我國的國防形勢簡單示意圖

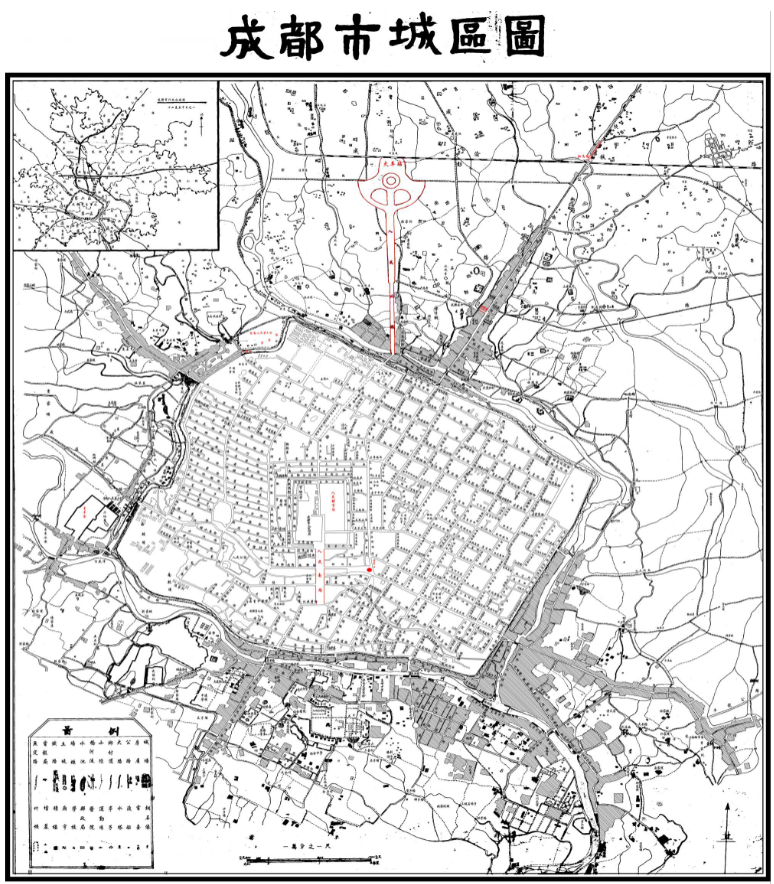

在1952年出版的《成都市城區(qū)圖》中,我們已經(jīng)可以看到成渝鐵路和火車北站均在規(guī)劃之中。而市中心則隨著時(shí)代的變化,出現(xiàn)了許多以“人民”命名的地名,比如人民 *** ,人民公園、人民南路、人民體育場、勞動(dòng)人民文化宮等。

1952年《成都市城區(qū)圖》

50年代成都參考蘇聯(lián)經(jīng)驗(yàn)制定了城市發(fā)展規(guī)劃,將兩江抱城改為核心放射,成都、華陽兩縣改為東城區(qū)和西城區(qū)。在一五二五計(jì)劃中,成都興建了錦江電機(jī)廠、新興儀器廠、西南無線電器材廠、成都發(fā)電廠、紅光電子管廠、國光電子管廠、132廠(成飛集團(tuán)前身)、420廠(成發(fā)集團(tuán)前身)、無縫鋼管廠、電子10所。三線建設(shè)時(shí)期,成都建立了30所、611所(成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所)等科研院所。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站1954年版成都市總體規(guī)劃圖

改為東西城區(qū)后,成都逐步形成東城工業(yè)生產(chǎn),西城辦公居住的城市格局。改革開放后國防形勢好轉(zhuǎn),80年代川內(nèi)諸多三線建設(shè)工廠,如在達(dá)州的四川航天工業(yè)集團(tuán)陸續(xù)改遷成都,形成了現(xiàn)在成都航空、航天、電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。如果沒有這些國防工業(yè),成都在新世紀(jì)的復(fù)興也就無從談起。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站1982年版成都市總體規(guī)劃圖

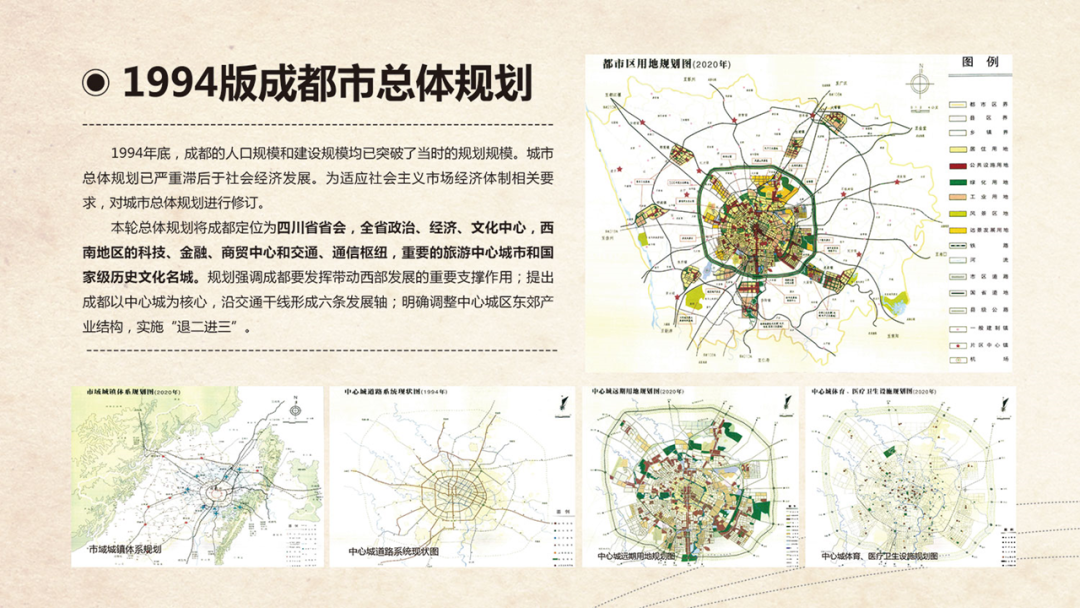

改革開放后,成都經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,新的規(guī)劃與時(shí)俱進(jìn),定下了單中心環(huán)狀加放射的發(fā)展規(guī)劃。

在美國中央情報(bào)局1989年出版的成都地圖中,可見成都于1986年,依照環(huán)狀放射規(guī)劃改擴(kuò)建完成的一環(huán)路。有人民南路和蜀都大道兩條筆直的現(xiàn)代化大道。城東此時(shí)工廠林立,鐵路縱橫。城北已經(jīng)發(fā)展到了火車北站附近,依托交通樞紐地位,逐漸形成了以商品集散批發(fā)知名的荷花池片區(qū),成就了首批利用改開富起來的個(gè)體老板。1958年興建成昆鐵路時(shí)開始建設(shè)的火車南站則依然孤零地在一片田野包圍之中。

美國中央情報(bào)局1989年出版的成都地圖

而前幾副地圖中,占據(jù)中心位置,歷經(jīng)多次戰(zhàn)火卻茍延殘喘的老皇城,再也沒有逃過消亡的命運(yùn)。它于文革期間被徹底摧毀,變成了1968年興建的“ *** 思想勝利萬歲展覽館”,也就是現(xiàn)在的四川科技館,以及聳立在門前的巨大毛主席像。拱衛(wèi)它的成都老城墻,則在文革前就被拆毀殆盡,如今只留下十處殘址。

星圖時(shí)代

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站上的成都最新規(guī)劃圖

隨著時(shí)代的發(fā)展,紙質(zhì)地圖開始電子化和互聯(lián)網(wǎng)化。在谷歌地球1984到2016年間的成都衛(wèi)星變遷圖中,我們可以看出近30年成都奮起直追,以肉眼可見的速度在飛速發(fā)展,GDP排名進(jìn)入全國前十,成為了國家中心城市之一,綜合實(shí)力位列新一線城市之首,這是成都的復(fù)興時(shí)代,也是中國的復(fù)興時(shí)代。

1990年,成都市進(jìn)行區(qū)劃改革,將原來的東城區(qū)和西城區(qū)改為環(huán)繞全城的武侯區(qū)、錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、成華區(qū),成都奠定了五城區(qū)格局,但同年依托于武侯區(qū)的高新區(qū)成立,這才是后來三十年的大贏家。93年底成都建成二環(huán)路、2001年建成繞城高速(四環(huán)),2002年建成三環(huán)路,成都開始了他的極速擴(kuò)張之路。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站1994年版成都市總體規(guī)劃圖

在1996年的《成都市城市總體規(guī)劃1995-2020》中,成都即提出保護(hù)耕地,控制城西城北開發(fā),改變單核放射格局,開始向東向南發(fā)展的戰(zhàn)略。由于當(dāng)時(shí)東邊尚有大片尚待搬遷的工廠,所以向東向南發(fā)展,實(shí)際上變成了向南。南延線從此承擔(dān)了打破單核格局的使命,猶如一把利劍一路直插到繞城外,連接起新的雙核之一天府新區(qū)。城東則隨著國企的沒落進(jìn)入了一個(gè)陣痛時(shí)代,破舊的廠房,飛揚(yáng)的塵土、下崗的工人,成了“東窮”的代名詞。

城南則隨著2000年后桐梓林、神仙樹高端住宅片區(qū)的開發(fā),逐漸成了“南富”。隨著信息產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,高新區(qū)勢不可擋,成了成都發(fā)展最快的地區(qū),城南的軟件園、孵化園、會(huì)展中心、環(huán)球中心等成了成都人盡皆知的地方。

2001年金沙遺址的發(fā)掘轟動(dòng)世界,較好的自然環(huán)境,平坦的地勢,沒有工業(yè),集中了省 *** 、市 *** 辦公地和大批文化展館,再加上杜甫草堂、浣花溪、青羊?qū)m、文殊院、寬窄巷子等歷史悠久的文化遺跡,讓城西青羊區(qū)成了所謂的“西貴”。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站2011年版成都市總體規(guī)劃圖

隨著時(shí)代的發(fā)展,曾經(jīng)帶動(dòng)之一批人富起來的火車北站片區(qū),此時(shí)已經(jīng)成了臟亂差的代表,荷花池市場搬遷到了城外,曾是成都市名片的火車北站嫣然成了大毒瘤,十多年來要徹底改造之聲不絕于耳。

到了2010年左右,城東老工業(yè)區(qū)大片被整理出來的地塊開始逐步開發(fā)。成華區(qū)的紅光電子廠,被改建成了“東郊記憶”,錦江區(qū)的鋼管廠,除了留下“鋼管廠串串”外,還形成了現(xiàn)在的攀成鋼高端住宅片區(qū),而金牛區(qū)則開始了艱難的北改之路。

成都在提出向東向南發(fā)展20年后,在最近幾年才真正大張旗鼓的打出了“東進(jìn)”的旗號(hào),只不過此時(shí)東邊龍泉驛已經(jīng)和主城區(qū)連成一片,這次的向東發(fā)展,一口氣到了龍泉山以東,原先的五城區(qū)統(tǒng)統(tǒng)成了中優(yōu)的老城區(qū)。發(fā)展規(guī)劃也從“兩山夾一城”變成了“一山連兩翼”的公園城市,秦皇寺、新機(jī)場成了新的時(shí)代寵兒,直到今日。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站上的最新成都市總體規(guī)劃圖

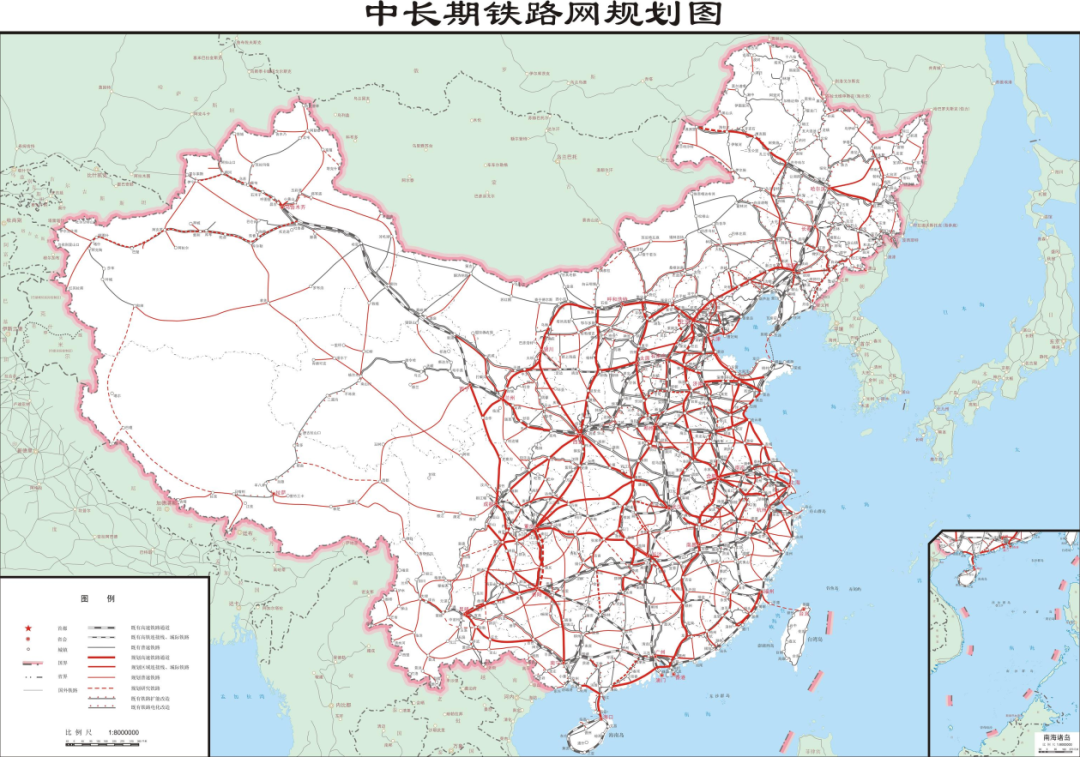

談完了成都的今天,那么成都的未來在哪里?我說過一個(gè)城市的發(fā)展需要自然條件,需要交通條件,也需要?dú)v史機(jī)遇等等,在我國的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖中,如果以國內(nèi)來看,成都其實(shí)在鐵路網(wǎng)中處于相對(duì)邊緣的地位。

2016年發(fā)改委《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中的配圖

但我們以世界的角度來看,高鐵拉近了歐亞的距離,高鐵比海運(yùn)更近更快。成都和沿海的交通格局差距將被縮小。而我們的國家要真正的發(fā)展壯大,也需要東西部均衡發(fā)展,而不是任由地區(qū)差距不斷擴(kuò)大,這些都是成都未來的機(jī)遇。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站上的成都鐵路交通規(guī)劃圖

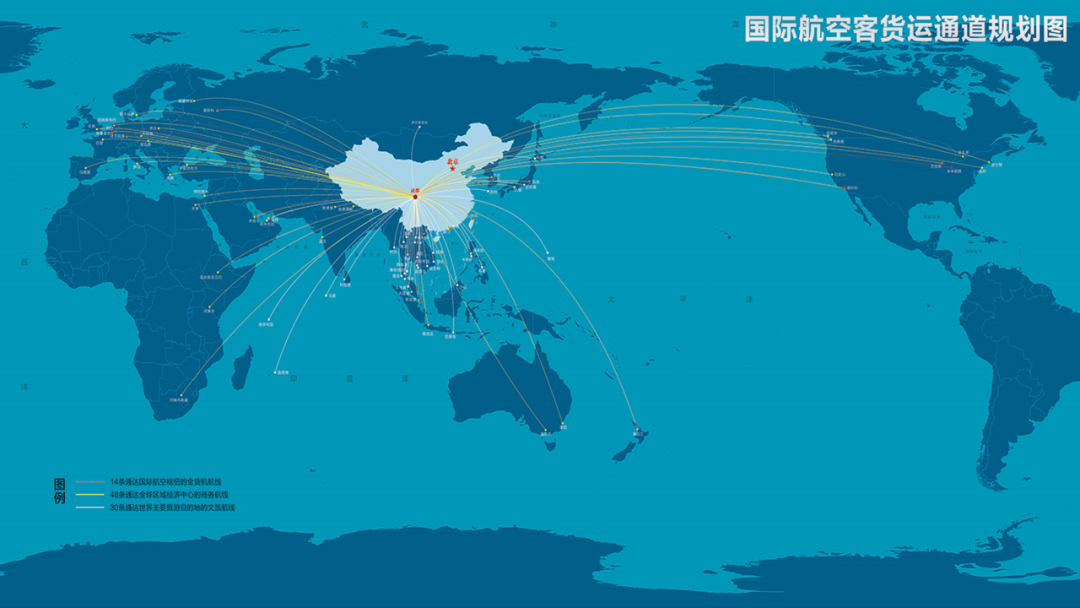

在新的時(shí)代,如果我們忘掉曾經(jīng)保護(hù)過,或者阻礙過成都發(fā)展的群山,當(dāng)空運(yùn)突破了大海和山脈,地球也就變成了一個(gè)平面,成都建設(shè)國際城市和世界文化名城的理念,絕非空穴來風(fēng)。幾百年前開啟的大航海時(shí)代鑄就了沿海城市的輝煌,而高鐵和航空時(shí)代則是西部內(nèi)陸城市的機(jī)遇。

成都市規(guī)劃館網(wǎng)站上的成都航空規(guī)劃圖

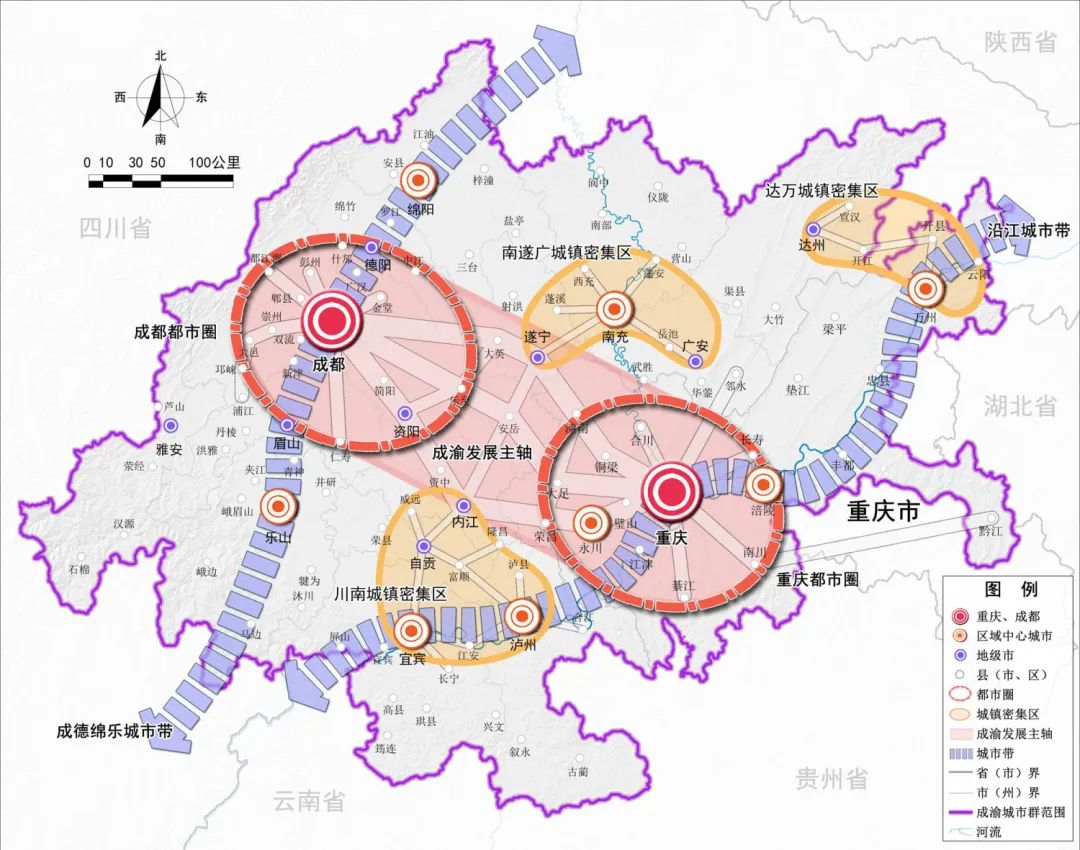

不過中國還有許多歷史悠久的城市,在激烈競爭下,成都一個(gè)城市的力量是不足以和京津冀、長三角、珠三角等城市群匹敵的。成都的未來就在于和歷史上本屬一家的兄弟城市重慶聯(lián)手發(fā)展,輻射周邊落后地區(qū),共同打造成渝城市群,成為中國的第四級(jí)。

成渝城市群規(guī)劃圖

參考資料:

《成都通史》

《明代成都城郭營造與城市布局》陳世松

《近代西方人筆下的成都地理認(rèn)識(shí)》葛麗平

《近代化初期成都的城市形態(tài)與社會(huì)空間》蔣忠巡